薬物使用を罰する根拠はあるのか

はじめに

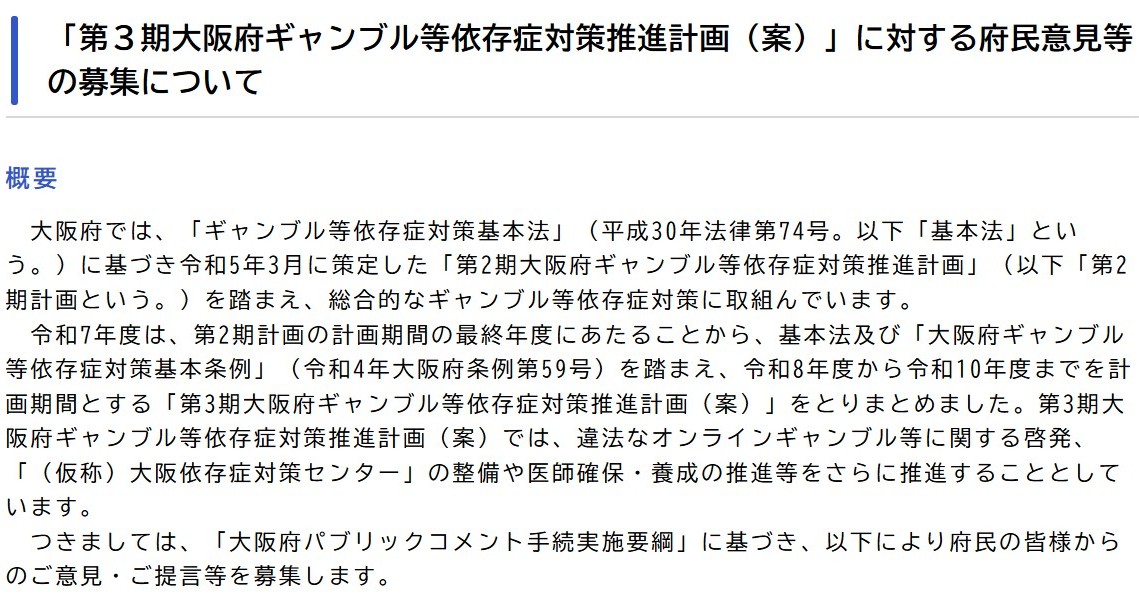

2023年に大麻取締法(1948年)が改正されて、大麻が麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)における『麻薬』に分類された。

今回の改正は、大麻の医療的効用を正面から認め、医療用大麻への道を開くとともに、他方で大麻使用に関して、その社会的な乱用を抑えることが目的であった。今までは大麻使用そのものは処罰されておらず、大麻が所持品などから見つかった場合は大麻所持罪(最高5年の拘禁刑)として処罰されてきたが、今後は大麻使用が発覚すれば7年以下の拘禁刑という重い刑罰で処罰されることになった。

そもそもどんな行為であれ、それを犯罪として刑罰を科すならば、正当な理由がなければならない。違法薬物を非医療的あるいは娯楽的に使用した人を処罰することにも、合理的な根拠があるのかである。

良くないことから遠ざけるための処罰

まず思いつくのは、だれもがやりたがるような「良くないこと」を抑制するには、刑罰が最適だという考えである。

誘惑に負けて手を出してしまったら恐ろしいことになるので、そうならないうちにその者を罰して、心から分からせて、「救済する」というわけである。

薬物についていえば、違法薬物の使用が実は言われているほどの害はないとか、どのような刑罰もそもそも違法薬物への誘惑を抑えることはできないなどと考えることに相当な理由がない限り、違法薬物使用を罰することは合理的だというのである。

悪いことをさせないために罰するという考え方じたいは、古くから私たちの社会を構成する基本的ルールの一つである。殺人や強盗などが処罰されるべきだということにだれも疑いをもたない。しかし、薬物使用はこれらの犯罪とはかなり異なる。

それは、薬物使用者は、基本的に「自分にしか害を及ぼさない」からである。もちろん、薬物使用者の家族や恋人、友人などに薬物使用の悪影響が及ぶ場合はある。しかし、その多くは薬物使用じたいが違法(犯罪)とされていることから生じる害である。たとえば、薬物で逮捕されることでニュースになり、前科がつき、退学や退職せざるをえなくなり、家族や友人を巻き込んで、その後の人生が大きく変わってしまう。しかし基本的に合法なアルコールやタバコならば、未成年が手を出しても、人生が劇的に変わってしまうことはない。

また依存にならないために罰する、ということもよく言われる。これは、今回の大麻使用処罰化の一つの根拠でもあった。

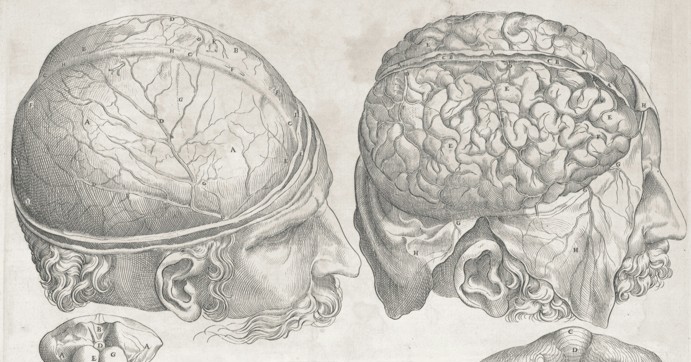

-

依存とは、自己と社会にとって有害な行為を、悪いと分かりながら(後悔しながら)強迫的に繰り返してしまうことである。依存率との関係でいえば、大麻は依存になるのは9%、ニコチンは32%、ヘロインは23%、コカインは17%、アルコールは15%だというアメリカ国立薬物乱用研究所のデータがある。つまり多くの人は誤解しているのだが、薬物常用者の圧倒的多数は、依存症になるのではない。このことは、酒好きの人がすべてアルコール依存になるわけではないという、われわれの経験からも理解できるであろう。

個人が依存になるのを防ぐために処罰するというのは、そのことで他の圧倒的大多数の平穏かつプライベートに薬物を使用している者も罰せられなければならなず、かなり飛躍した考えのように思われる。

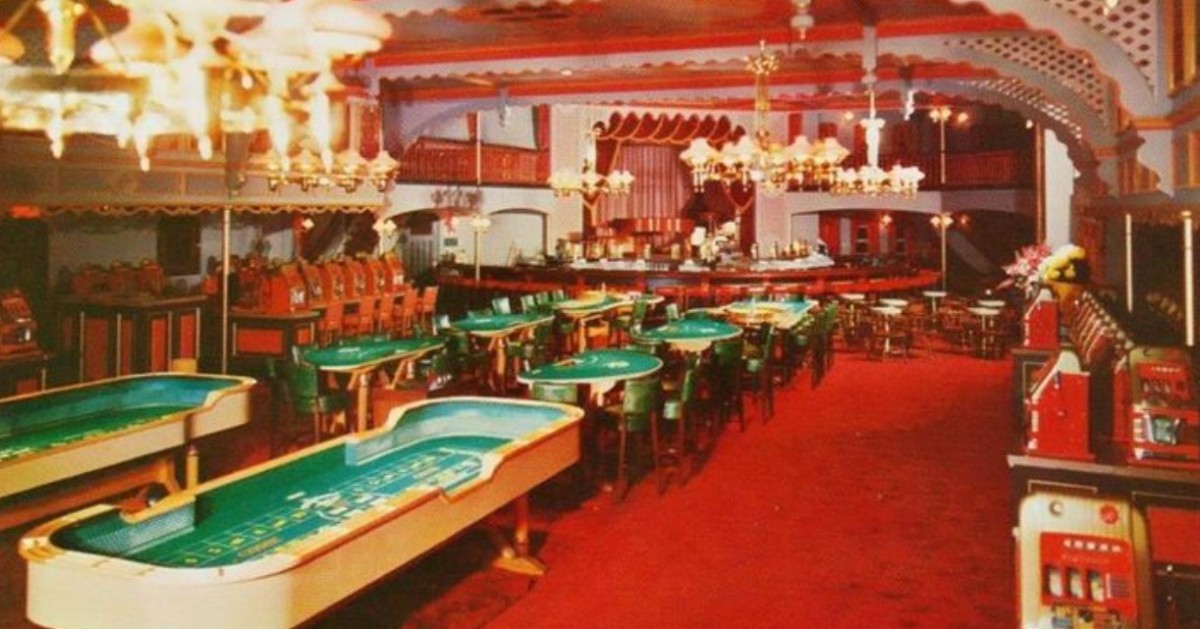

世の中には、良くないことは無数にある。過食や過度の飲酒喫煙、ゲーム依存、競馬や競輪のギャンブル依存、スマホ依存、ネット依存などなど、これらが健康に良いとは決していえないことであるが、人間関係や社会的な関係に悪い影響を及ぼしていることも否定できない。しかし、ハンバーガーとコーラが大好きな人や、睡眠時間を削り、学業や仕事を犠牲にしてゲームにのめり込んでいる人を処罰せよとは、だれも言わない。あるいは、これらの「良くないこと」についても、刑罰を使って抑制することは許されるのだろうか。

みずからに害を及ぼす者を処罰できるか

かりにみずからの意思で身体に悪い行為を繰り返したり、身体に悪い物質を取り入れた者を罰するとしたら、どのような理由が考えられるからだろうか。

思いつくのは、大ケガや死ぬかもしれないような行動に出た子どもを親がきつく叱る場合があるように、薬物を使用した者は、成年であろうと未成年であろうと、国が親に代わってきつく叱る(罰する)べきだという考えである。このような考えは「法的パターナリズム」と言われるが、信奉者は多い。

しかし、この考えを一般化することはできない。

タバコは今も喫煙者の人生を無視できないほど縮めているし、アルコールもさまざまな病気やトラブルの原因にもなっている。酔った上での暴力事件は後を絶たないし、しかもアルコールは、ときには個人の責任を緩和する言い訳にもなっている。

処方薬や市販薬の過剰摂取(オーバードーズ)が深刻な社会問題となっているが、ドラッグストアで売っている風邪薬や咳止め薬を一気飲みして救急搬送された者を罰すべきだという意見はみたことがない。

何よりも、良くないことを罰すべきだというシナリオについて一番気をつけないといけないのは、ともすればそれを防ぐために行なうことがかえって大きな害となることである。違法薬物に手を出した青少年が逮捕され処罰されると、その薬物がその青少年に与える可能性のある害よりも、明らかに罰の方が有害となっていることに気づくべきである。

むかし、「健康のためなら死んでも良い」というギャグが流行ったことがあるが、その若者が「健全に成長するため」には、心と経歴に深い傷を与えてもよいということになりかねない。

薬物使用は他の重大犯罪への「入り口」か

人に害を与える行為は罰せられて当然である。殺人や傷害、窃盗、強盗など、国が多くの犯罪者を処罰できるのは、他害行為を罰することが無条件の正義だからである。特別な理由はいらない。違法薬物の場合も、もしも薬物を買うための金を得るために財産犯罪が行なわれやすくなるといえるなら、そのような可能性をつぶすために、違法薬物に手を出す行為を罰することは正しいといえるかもしれない。

しかし実際問題として、アルコール依存症患者やニコチン依存症患者が、アルコールやタバコを求めて窃盗や強盗を行なうとは考えにくい。それどころか、アルコールによる暴力的行為は日常茶飯事だが、アルコールを法禁物にして罰すべきだという議論にまともに付き合う者はいない。

もしも薬物がアルコールやタバコ並みに国家の厳格な統制下に置かれたならば、薬物を買うために、暗い路地裏で怪しい売人から、何が入っているか分らないような薬物を、不当に高い値段で買うこともない。そもそもかれらの頭の中には、品質管理や公衆衛生への配慮などみじんも存在しない。売れるものを、売れる相手になんでも売るのである。薬物使用の犯罪化は、そのようなリスクも生むのである。

言いたいことは

正当な理由なく罰を与えることは許されない。そして軽い罰は、たとえそれが少額の罰金であっても、罰である以上は正当な理由が必要だし、厳しい罰は軽い罰よりもより説得的で合理的な理由を必要とする。大麻使用行為が最高7年の拘禁刑に値する犯罪だとされたが、納得できるだけの根拠はいまだみたことがない。薬物の自己使用を刑罰で叩こうとすることは正しい選択肢なのだろうか。

薬物は現状では、反社などの違法集団や売人によって「管理」されている。薬物自己使用の犯罪化に反対というと、「薬物を野放しにするのか」と非難されるが、決してそうではない。依存の問題は犯罪問題ではなく、個々人の健康問題であり、公衆衛生の観点から考えるべき問題である。違法薬物をアルコールやタバコ並みに国の厳格な管理に移してほしいというのが、私の主張である。(了)

すでに登録済みの方は こちら