薬物についての覚書

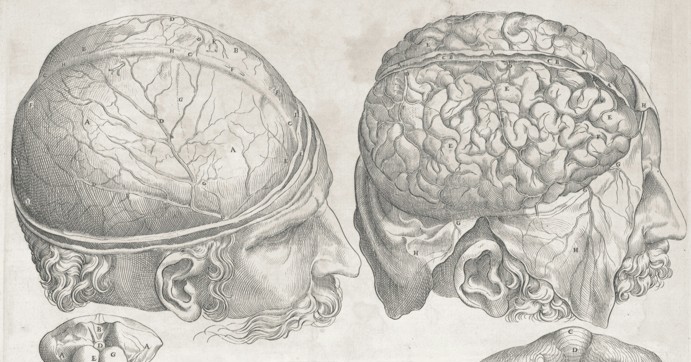

薬物とは

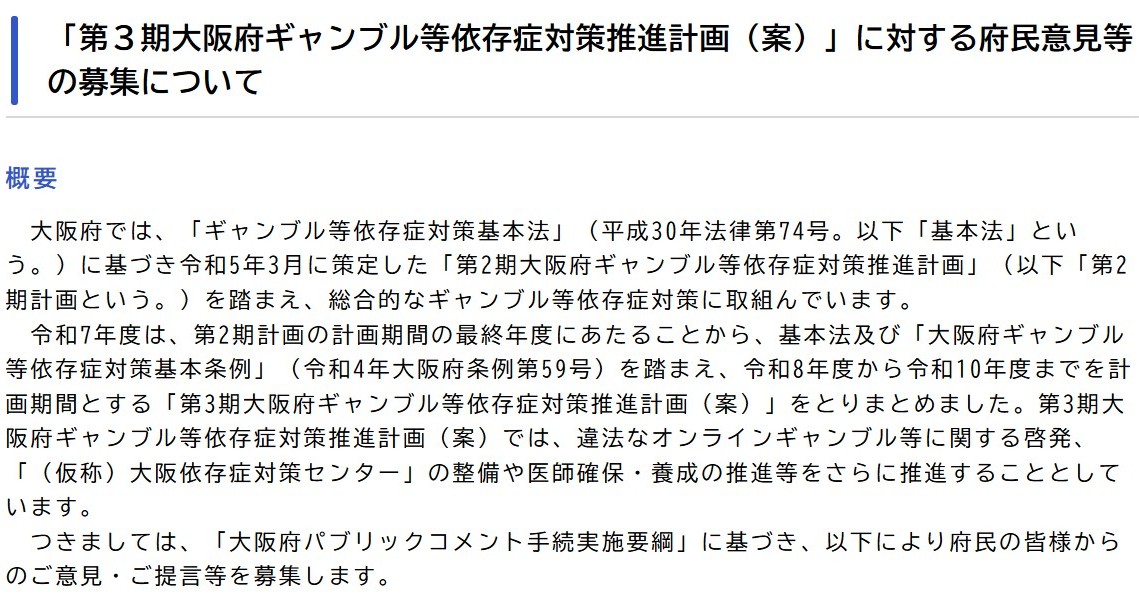

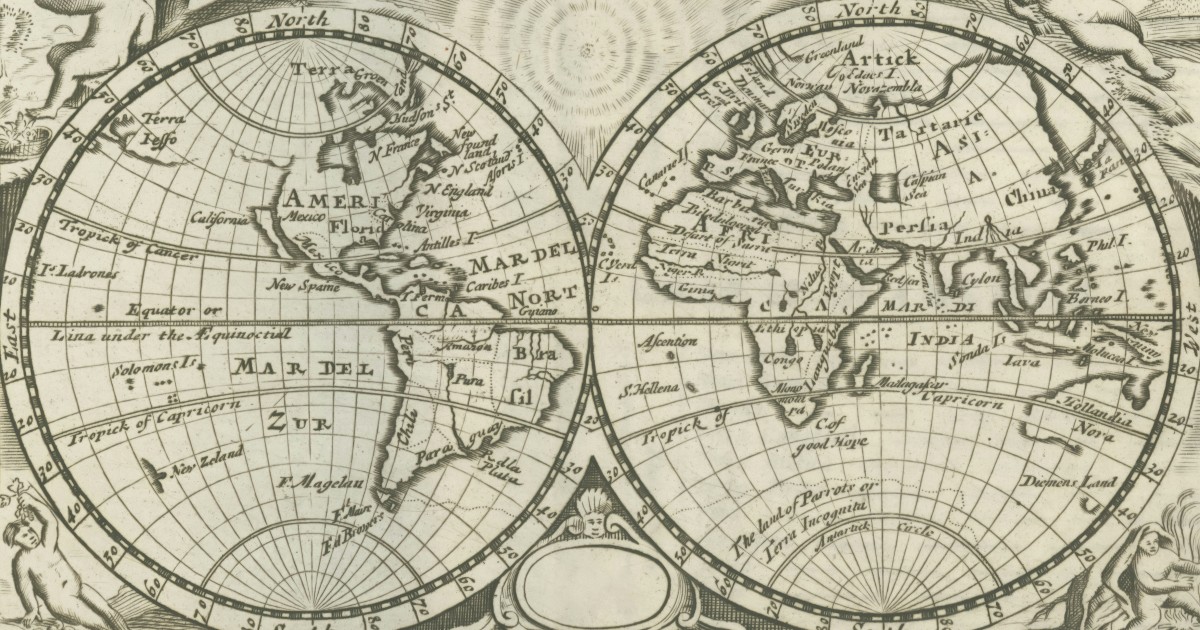

現在の薬物統制に関する国際協調の基礎を築いたのは、1961年の麻薬に関する単一条約(Single Convention on Narcotic Drugs=単一条約)である。日本はもちろん、世界中のほとんどの国が加盟している。

この条約は、薬物の医療的使用と非医療的使用とを切り分け、医療目的での薬物へのアクセスを世界中で確保する一方で、医療目的以外の薬物使用が「個人にとつて重大な害悪であり、人類に対する社会的及び経済的な危険を伴う」(外務省訳)と宣言し、違法薬物に対する禁止と刑罰による抑圧的なシステムを確立した。加盟国は、この条約に従って国内法を整備し、違法薬物に立ち向かう義務がある。日本でも薬物についての取締りはたいへん厳しく、たとえば大麻については毎年数千人の検挙者がいて、かれらに対する世間の風当たりも厳しい。

しかし、改めて「薬物」とは何か。

最も広い意味では、薬物とは心身に生化学的な作用をもたらす物質、つまりヒトにとって毒にも薬にもなるものである(この意味では「水」「砂糖」「塩」なども薬物といえないことはない)。しかし、とくに「薬物」として問題にされる場合、それは中枢神経系に作用する天然または合成の精神作用物質を指している。たとえば、アンフェタミン(覚醒剤)、ヘロイン、コカイン、マリファナ(大麻)など、特定の物質が頭に浮かぶ。それらは、意識変容の形態に応じて、基本的に3つのタイプに分類される。

-

神経系の活動を高め、精神的・身体的興奮をもたらすもの(たとえば、アンフェタミン、コカインなど)。

-

神経系の活動を遅らせ、リラックス効果、精神安定効果、多幸感などをもたらすもの(たとえば、アルコール、アヘンなど、ただしそれらは少量であれば軽い興奮作用もある)

-

神経系の通常の活動を妨げ、現実の認識を大きく変えるもの(たとえば、大麻、LSD、MDMAなど)

精神作用薬物とは、精神機能(気分、知覚、認知、行動など)に何らかの影響を及ぼす薬物のことである。その中で乱用される可能性のある精神作用薬物とは、その精神作用が十分に快楽的で、興味深かったり、役に立ったりする薬物のことである。違法とされている薬物の多くにはこの機能があるが、ドラッグ・ストアで普通に売られている薬物であっても、症状を和らげて気分を楽にする商品は多い。たとえば咳止め薬や鎮痛剤などは、同じ効果を求めて病気でない人が服用する場合もある。また、精神作用があっても、(精神科医がいうところの)「報酬」、つまり欲望が充足された時に得られる快感がなければ、快を求める人にとっては服用する意味がない。医師の指示がないかぎり服用したがらないし、乱用もない。

薬物の娯楽的使用

かつて精神に作用する物質の使用は、宗教、習俗、あるいは医療(鎮痛)など、それぞれの文化的な定義に深く結びついており、乱用を防ぐために社会的なルールの中で使用されていた。幻覚作用をもたらす物質の使用はシャーマン(祈祷師)にのみ許されていたし、北米の先住民は厳格な儀式の中でタバコを吸っていた。これらは一例であるが、こうして心の暴走が予防されていた。

現代の物質依存の問題を引き起こした要因はいくつかあるが、最も重要なのは、薬物が自由に手に入る環境が生まれたことである。快楽、幸福、陶酔を促進することを目的とした娯楽的使用と自己治療的使用が広がり、この悪しき習慣に対する規制と処罰による禁止(懲罰的な抑圧政策)が強化された。ただ、その結果、薬物のサプライチェーンが地下に潜り、コントロールが難しくなった。これは「ヒドラ効果」と呼ばれている。

-

ヒドラとはギリシア神話に出てくる巨大なウミヘビで、一つの頭を切り落とされるたびに二つの頭が生えてくるという怪物である。「ヒドラ効果」という言葉は、問題を軽減するための行動がその増殖を刺激するという、直観に反する効果を比喩的に表現している。最近では、新型コロナウイルス感染症によるロックダウンの際にこれが議論された。

依存とは

薬物には習慣形成性(依存性)があり、その乱用は本質的に個人の心身と社会に有害な影響を与える。そのため、ほとんどの国で薬物の医療への応用は限定的であり、薬物の非医療的使用は違法とされ、厳しく管理されている。

-

薬物を使用する人すべてが病的な依存になるというのは大きな誤解である。アメリカ国立薬物乱用研究所(National Institute on Drug Abuse,NIDA)のデータによれば、大麻常用者のうち依存症を発症したのはわずか9%であり、ニコチン(タバコ)は32%、ヘロインは23%、コカインは17%、アルコールは15%だったという数字がある。よく目にする〈薬物を一度でも使うと後戻りができない〉というコピーは、脅しに近いプロバガンダである。私が知る限り、過去3人のアメリカ大統領が若い頃にマリファナかコカインを吸ったことがあると告白しているが、彼らが薬物の常用者になったとは聞いていない。

病的依存とは、有害であるにもかかわらず薬物を継続的に使用し、薬物に対する耐性が増し、薬物の使用を中止すると離脱症状が現れ、薬物使用によって社会生活や仕事、娯楽が妨げられるといった状態を指す。具体的な身体的変調としては、手の震えや発汗などがあり、心理的なものとしては、薬物使用を止めようとする努力を複雑にする、薬物使用に関する持続的で侵入的な考え(渇望)が生じる状態である。それは暴飲暴食や好色のような快楽の過剰摂取ではなく、社会が許容する喜びの範疇を超える社会的な束縛関係であり、喜びとは無縁の強迫的観念である。

-

依存を意味する〈addiction〉の語源は、古代ローマで借金を返せなくなった市民が、裁判によって自由を奪われて債権者に奴隷として引き渡された者を意味する〈addictus〉(アディクトゥス)に由来しているらしい。

政策目標における相対的な重み付け

そもそも「薬物」にはさまざまな政策目標に応じて相対的な重み付けがなされてきた。

歴史的には、薬物使用に対する支配的なイメージは、まず「罪深い」というものであった。苦労の末に得られる快感は尊いが、薬物で得られる手っ取り早い快感は後ろめたい。宗教的あるいは道徳的な「罪」を管理する権威は教会や慈善団体であり、目標は当然ながら薬物使用の根絶であった。

現在でもそのような考え方が消えたわけではなく、たとえば薬物使用はリスクがない(あるいは少ない)という意見に対しては、そのような「誤ったメッセージ」は、薬物使用が何らかの形で健康、幸福、生産性といった社会の基本的な価値に対する脅威であることを看過していると批判される。それは薬物使用が刑罰によって対抗すべき社会秩序に対する犯罪であるという考えに通じている。このような考えが、20世紀の半ばに単一条約において頂点に達した。

重要なことは、この意味での「薬物」が軽蔑的なレッテル(スティグマ)として機能することである(「アル中」や「ヤク中」など)。これは薬物概念をめぐる重要な論争の一端でもある。アルコールやタバコは薬物ではないと主張する人、あるいは大麻の擁護派は、大麻は薬物ではないと主張する。コカの栽培はアンデス諸国のほとんどで黙認または許可されているが、国際的な薬物取締りや根絶プロジェクトの絶え間ない脅威にさらされている。コカ農家の組合は、「コカは麻薬ではない!」というスローガンを掲げて、自分たちの権利を訴えている。それは彼らの伝統文化において尊敬され、長い歴史を持つ要素だからである。また、アヤワスカやキンマなど、先住民の使用者は、それらが「薬物」として分類される可能性があるという指摘に憤慨している。

消費者としての薬物使用者

日本ではいまだに根強いが、少なくとも欧米では、薬物使用を罪深いものとして捉える発想は次第に弱くなってきている。最近の欧米における特徴としては、薬物問題を需要と供給の次元で問題にし、薬物使用者を〈薬物サプライチェーンの末端〉である消費者保護という観点で論じる傾向が強くなってきたことである。それは、薬物問題を健康(病気・障がい)や福祉・公衆衛生(健康)の問題として捉える見方である。

こうして「薬物」には、(1) 罪、(2) 治安および公共の秩序(犯罪、逸脱)、(3) 健康(病気、障がい)、そして (4) 衛生(福祉)の4つがイメージされる。これら4つの異なる政策イメージは、それぞれ宗教組織、警察、医療関係機関、社会福祉サービスを主な管轄機関として想定させる。当然、どのようなイメージに立つかによって、薬物問題の様相は大きく変化する。

要するに、以前は「反道徳」や「罪」と呼ばれていた「薬物」に対する支配的なイメージが、薬物使用が社会的な世俗的価値観に対する脅威となるという観点から理解され、さらに最近では、社会全体の福祉という観点から問題とされる傾向が見て取れるのである。

-

たとえば薬物使用そのものではなく、薬物がもたらす害の削減に焦点を当てるハームリダクションは、公衆衛生が人びとの健康を最大化するという功利主義に立っている。ただしそれに対しては、薬物のプラスとマイナスを比較検討した結果、最大多数の最大利益は薬物の排除であるという結論に至る帰結主義的、あるいは薬物それじたいを排除すべきであるという規則遵守的な立場からの反論が対立している。

しかし確実にいえることは、ある種の薬物をどのように捉えるかは、すべての文化圏で共通に合意されていないという事実である。歴史を通じても、薬物として恐れられ、禁止されるようになった精神作用物質のリストは変化してきた。アヘンとヘロイン、覚醒剤がその例である。薬物に対する国家のスタンスも変化する。タバコやコーヒーも、伝わった当初は激しい憎悪の対象となり、使用に対して時には死刑で対処されたが、次第に人びとに受け入れられていった。大麻はその過渡期にある(大麻ルネッサンス)。

改めて「薬物」とは何か

「薬物」という言葉は、違法な精神作用物質、あるいはより正確に言えば、向精神的使用に対する文化的承認が欠如している物質のことである。この意味では、アルコールやタバコは「薬物」ではないが、プラモデルの接着剤は、ティーンエイジャーが吸引すれば「薬物」となる。モルヒネやコカインなどの物質は、医師が使用する場合は医薬品であるが、快楽のために使用する場合は「薬物」となる。日本では、大麻はようやく最後の範疇に入れられた。

あるものを「薬物」に分類するかどうかは、特定の化学物質の有無や構造だけで決まるわけではない。使用の意図、投与(摂取)方法、使用者の社会的地位など、化学以外の要因が大きい。特定の物質を「薬物」とみなし、規制対象または違法と指定することは、その底には薬理学的知見があっても、概して政治的決定と、さらに社会的な力と態度の変化の産物なのである。(了)

すでに登録済みの方は こちら