【番外編】日本版DBSの問題点(再論)

-

―目次―

-

1. はじめに:本稿の目的

-

2. 日本版DBS法成立まで

2.1 キッズライン事件(2015~2019年)

2.2. 政府が正式に制度創設の検討に着手(2021〜2023年)

2.3 政府の「日本版DBS」に関する有識者会議の設置(2023年6月27日)

2.4 有識者会議の報告書(2023年9月12日)

2.5 法案提出を見送り(2023年10月16日)

2.6 日本版DBS法の成立(2024年6月19日) -

3. 日本版DBSの構造と法的制約

3.1. 制度の概要

3.2. 制度における二層構造および照会対象の限定性

3.3. 日本版DBSの対象となる性犯罪の種類

3.3.1. 特定性犯罪として規定される犯罪類型

3.3.1.1. 刑法上の性犯罪

3.3.1.2. 特別法上の性犯罪

3.3.1.3. 都道府県条例違反行為

3.3.2. 確認対象となる犯罪事実の範囲と期間

3.3.3. 将来的な検討課題とされた犯罪 -

4. イギリスのDBS制度との比較分析

4.1. 制度の根本理念:「リスク管理」と「国家による強制的な排除」

4.2. 情報開示の範囲の広範性と予防的排除の機能

4.3. 情報交付構造の相違と「責任のシフト」の帰結

4.4. 日本版DBS制度とイギリスのDBS制度との違い(中間まとめ) -

5. 日本版DBS制度における刑事政策上の問題

5.1. 初犯対策になりえない構造

5.2. 対象業務を画する三要件の検討と広がるリスク

5.3. 再犯率に関するエビデンスの批判的検討と政策決定の公正性

5.3.1 「再犯率」とは何か

5.3.2. 「再入率」とは何か

5.4. 「刑の消滅」原則との矛盾と「烙印」のリスク

5.4.1. 刑の消滅とは

5.4.1.1. 制度導入の背景と趣旨

5.4.1.2. 前科による法律上の不利益の是正

5.4.1.3. 社会復帰を目的とする制度設計

5.4.2. 刑法第34条の2制定の経緯

5.4.2.1. 旧刑法下の状況

5.4.2.2. 制定に向けた議論の開始

5.4.3. 現行法の制定(昭和22年)

5.4.4. 刑の消滅の効果

5.4.5. 前科の抹消は刑事政策的にどのような意味があるか

5.4.5.1 社会復帰の促進と再犯防止

5.4.5.2. 刑罰効果の法的解消と公的評価

5.5. 日本版DBSと刑の消滅制度 -

6. 個人の権利侵害と制度運用上の懸念

6.1. 冤罪被害者の排除リスクと司法制度の限界

6.2. 現職者への適用による混乱と労使関係への影響

6.3. 機微情報の民間流出とプライバシー保護の課題 -

7. 結論:制度の評価と今後の展望

1. はじめに:本稿の目的

日本版DBSとは、子ども・障害者などの「特に保護を要する人」と接する職種について、性犯罪歴など一定の前科情報の有無を、事業者が採用時などに確認できるようにする仕組みである。

制度の根拠となる法律の正式名称は、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下、「日本版DBS法」)であり、2024年6月に成立し、2026年12月25日の施行が予定されている。

この制度は、子どもと接する業務に従事する者の性犯罪歴等を確認して、そこへの就業を制限する仕組みであり、イギリスのDBS制度(Disclosure and Barring Service:前歴開示・前歴者就業制限機構)を参考に検討されたものである。児童に対する性暴力がその心身に生涯にわたり回復し難い重大な影響を及ぼすという認識に基づき、子どもの安全確保の必要性が制度導入の根幹をなしている。

しかしながら、本制度の設計は、子どもの安全確保という喫緊の課題への対応である一方で、憲法上の職業選択の自由及びプライバシー権の保護という基本的人権との調和を図るという、極めて困難な法的・政策的課題を背負っており、多くの困難な課題を含んでいる。

以下では、日本版DBSに内在する刑事政策上の問題、個人の権利侵害のリスク、及び制度運用上の問題点などについて検討する。

2. 日本版DBS法成立まで

2.1 キッズライン事件(2015~2019年)

議論の直接的なきっかけになったのは、いわゆる「キッズライン事件」と呼ばれる児童に対する性犯罪であった。

これは、31歳の男性がベビーシッターのマッチングアプリ大手「キッズライン」を通じ保育などの依頼を受け、男児らに接近し、2015年8月から4年4カ月もの間、5~11歳の男児に対する強制性交罪が22件、強制わいせつ罪が14件、児童ポルノ禁止法違反の罪が20件の計56件の犯行を繰り返していたという事件である。

2022年8月30日、東京地裁は全56事件を有罪とし懲役20年(求刑・懲役25年)の判決を言い渡した。

この事件をきっかけに、「民間シッターは国家資格を必須とせず、届出を出せば誰でも参入可能」という構造的問題が一気に表面化し、

-

(1) ベビーシッターは保育所等とは異なり、性犯罪歴の確認義務がない

-

(2) 性犯罪による「再犯リスクが高い」職種に就くことを防ぐ枠組みが必要

-

(3) イギリスのDBSのような国家的照会制度を導入すべきだ

といった点が議論され、とくに「子ども家庭庁の創設」(2023年4月1日)と合わせて、「子の安全の最後の砦として、無犯罪証明制度を日本にも導入すべきだ」との議論が制度設計の中心になった。

2.2. 政府が正式に制度創設の検討に着手(2021〜2023年)

文部科学省・厚労省・内閣府は、キッズライン事件後に具体的に以下のような検討を始めた。

-

子どもに接するサービス従事者への性犯罪歴確認制度

-

懲戒歴・免許取り消し歴の共有(教員免許の「聖域」問題)

-

児童福祉法の改正による不適格者排除制度

これらはいずれも、「キッズライン事件級の事案がまた起きてはならない」という危機感から出たものである。

その結果、次のような改革がなされた(厚労省「令和4年6月に成立した改正児童福祉法について)。

-

(1) 児童福祉法の改正(2022年)

幼児教育・保育の提供等の業務に従事する者について、性犯罪・性暴力に関する非行歴の確認を行う仕組みを整備する。 -

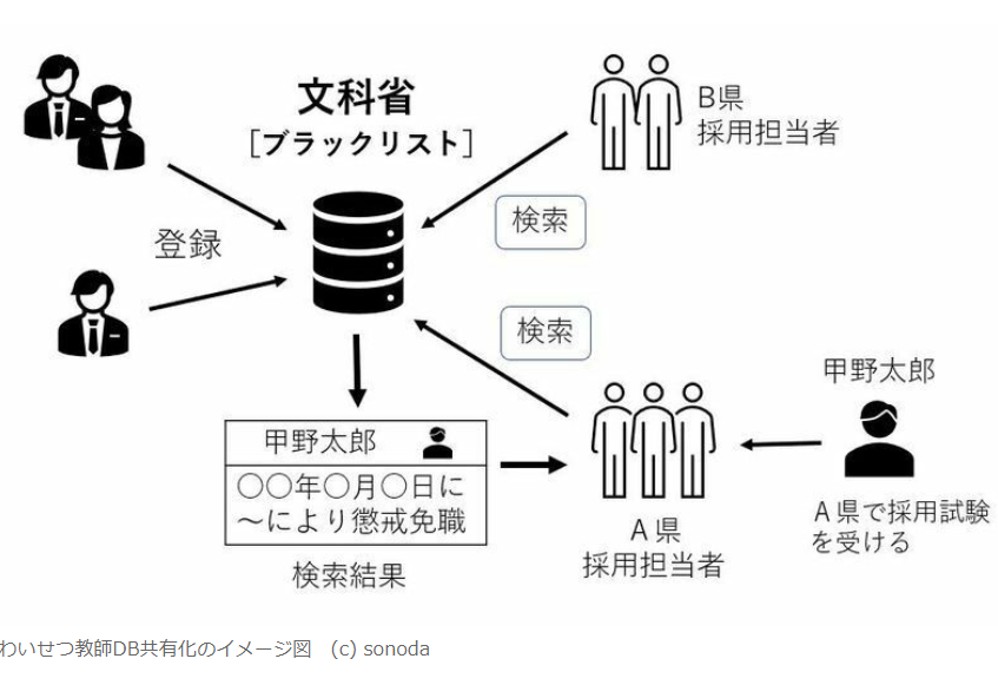

(2) 教員の懲戒歴検索制度(2022年)

「教育版DBS」と呼ばれる仕組みが導入された。

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(いわゆる「教員による児童生徒性暴力防止法」)が2021年5月28日成立(2022年4月1日施行)。

教員の懲戒歴検索精度とは、教育職員免許法(教員免許法)の旧制度が、(1) 懲戒免職(犯罪や重大な非行)、(2) 分限免職(必ずしも犯罪や非行に限らず、心身の故障、勤務成績不良など)、(3) その他教員にふさわしくない重度の非行があった場合など、「免許状取上げ」の処分を行い、「当該処分の日から3年を経過しない者」には免許状の再交付を行わない(教員免許法第5条1項4号、5号)ことになっていたため、このような理由によって免許状が取上げられた者であっても、最短3年が経過すれば申請によって免許状が再交付されうるという制度になっていたからである。

実際、「福岡県で生徒へのわいせつ行為で懲戒免職を受けたことを隠し、虚偽の履歴書を提出して88~2018年に埼玉県で教員として勤務した」といったケースが報告(埼玉新聞2021年3月23日)されているし、同様のケースは少なくなかった。

この点が2022年の改正で改められた。

すなわち、(1) 少なくとも過去40年間に性暴力などで有罪判決や懲戒処分を受け、免許が失効や取り上げとなった者の氏名・生年月日、免許状の番号、失効の年月日やその理由などをDBに登録し、(2) 教育委員会や学校法人に教員採用時のDB検索を義務付け、新たに教員を採用する際は常勤、非常勤などの雇用形態に関わらず、全てのケースでDB検索するとした。また、(3) 処分歴を隠すために改名している場合もあるとして、大学の卒業証書などに記載された氏名の確認も求めた。

2.3 政府の「日本版DBS」に関する有識者会議の設置(2023年6月27日)

子どもに接する教育・保育・民間サービス事業者等における性犯罪歴・犯罪歴の有無を確認できる仕組み(=日本版DBS)の制度化に向けた検討機関として、「検討のための専門会議」という位置づけで設置された。 具体的には、教育・保育施設現場などで働く際に、性犯罪歴等の証明を求める仕組み(日本版DBS)の導入に向け、検討を進めるための会議として立ち上げられた。

2.4 有識者会議の報告書(2023年9月12日)

以下のような点を骨子とする有識者会議の報告書が出された。

-

(a) 性犯罪・性暴力は、特に子どもにとって「心身に回復不能な被害」をもたらし、未然防止が必要。報告書冒頭で再犯率などデータもあげ、「確認制度」による予防の必要性を強調。

-

(b) 子どもに関する教育・保育・遊び・習い事等のサービスを提供する事業者(学校、保育所、児童福祉施設、学習塾、スポーツクラブ、芸能養成所など)に対し、性犯罪歴等の確認を行うべき(対象は正規職員だけでなく、派遣・業務委託・アルバイトを含む)

-

(c) 確認方法としては、本人の同意のもと、事業者から申請 → 官公署が照会 → 必要な事業者に結果を通知。個人情報(犯罪歴)は要配慮情報とし、適切に管理・廃棄する。漏えい防止策や罰則も設けるべき。

-

(d) 対象犯罪については、子どもへの性犯罪に限らず、性犯罪一般を対象。被害者の年齢の限定なし。なお、迷惑防止条例レベルの痴漢や盗撮などについては、地方における差異などを理由に、現時点では制度の対象外とする方向。ただし、今後も検討余地あり。

-

(e) 「義務付け事業者」と「認定事業者」に分けるべき。義務付け事業者には学校・認可保育所・児童福祉施設など、認定事業者には認可外保育、学習塾、習い事等が想定されている。

2.5 法案提出を見送り(2023年10月16日)

上記報告書に沿った法案がいったん出されるも、与党内から「内容が不十分」との意見が相次いだ。理由は、確認を義務付ける職種が限定的であり、一定期間を過ぎると犯罪歴の照会ができなくなるという点などであった。

結果的に、臨時国会への提出は時期尚早と判断され、調整に時間を要するため、翌年通常国会に提出することとなった。

2.6 日本版DBS法の成立(2024年6月19日)

この会議の議論を経て、最終的に、2024年6月19日に、性犯罪歴確認制度を含む新法―こども性暴力防止法(日本版DBS法)が国会で可決・成立した。 2026年12月25日の施行が予定されている。

3. 日本版DBSの構造と法的制約

3.1. 制度の概要

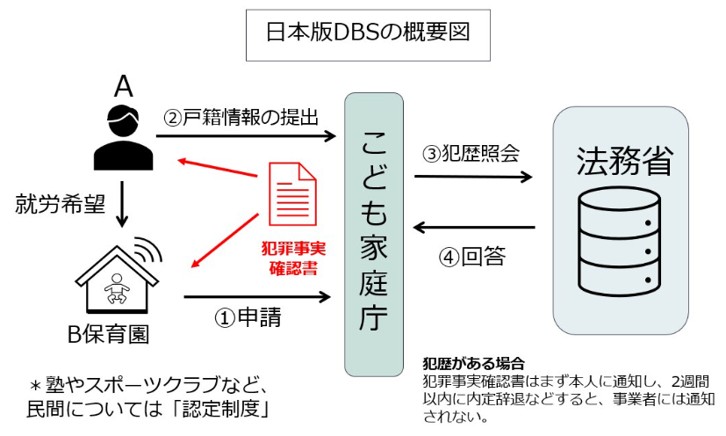

日本版DBSでは、国(こども家庭庁長官)が、法務省に性犯罪歴に関する情報を照会し、その結果を事業者へ提供する仕組みが構築されている。これは、新規就労希望者の場合と現職者の場合について、大きな違いがある。

-

a. 新規就労希望者の場合

就職希望者(対象業務従事予定者)が子ども家庭庁に「犯罪事実確認書」の交付を申請し、同庁が法務省に照会を行う。性犯罪歴がある場合、まず本人に通知され、本人が2週間以内に内定辞退などをすれば、事業者に前科情報は伝えられない。 -

b. 現職者の場合

本制度は現職者にも適用されにが大きな特徴である(施行日から3年以内[政令で定める日]までに確認が必要とされている)。現職者の場合、性犯罪歴が確認されると、子ども家庭庁から直接事業者に「犯罪事実確認書」が伝えられる。また、一度照会した従業員についても、その後5年ごとに定期的な前科照会が義務付けられている。

(c) sonoda

3.2. 制度における二層構造および照会対象の限定性

さらに日本版DBS制度は、対象事業者について「義務化対象」と「認定制対象」に分類する二層構造を採用している。

義務化対象(学校、幼稚園、保育所など公的規制が及ぶ施設)は職員の性犯罪歴の確認が法的に義務付けられ、認定制対象(学習塾、スポーツクラブなど民間事業者)は国の認定を受けた場合に確認義務を負う。この認定は市場における信頼獲得に直結するため、事実上、多くの民間事業者に確認義務が強制される可能性がある。

照会の対象となる犯罪歴は、刑事裁判によって犯罪事実が確定した「前科」に限定される。これには、不同意わいせつ罪や不同意性交罪などの刑法犯のほか、痴漢や盗撮などの都道府県の条例違反も含まれる。

照会可能期間は、拘禁刑の場合は刑の執行終了から最長20年間、罰金刑の場合は10年間と設定されている。性犯罪歴が確認された場合、事業者は配置転換や子どもと二人きりにならないようにするなどの「安全措置」を講じることが義務付けられ、措置の実施が困難な場合は最終手段として解雇も許容されうるとされている。

この「前科」に限定するという設計は、日本の憲法が保障する職業選択の自由やプライバシー権との調和を図るための譲歩であり、後述のようなイギリスのモデルが持つ広範な情報(起訴猶予や機微情報を含む)の利用を回避した結果である。しかし、この限定性が、制度の予防的効果を構造的に低下させている。

3.3. 日本版DBSの対象となる性犯罪の種類

日本版DBS制度の中心的問題は、対象となる性犯罪の種類である。日本版DBS法は、これについて「特定性犯罪」(日本版DBS法第2条7項)として規定している。特定性犯罪の範囲は、刑法上の典型的な性犯罪に限定されず、広範な犯罪類型を含んでいるが、その適用は刑事裁判により犯罪事実が確定した「前科」に限定されるという構造上の特徴がある。

3.3.1. 特定性犯罪として規定される犯罪類型

刑法、特別法、および条例に規定される罪を含む網羅的な対象設定がなされている。

3.3.1.1. 刑法上の性犯罪

刑法犯としては、以下の罪及びその未遂罪が特定性犯罪に含まれる。

-

不同意わいせつ罪(刑法176条)

-

不同意性交等罪(刑法177条)

-

監護者わいせつ及び監護者性交等罪(刑法179条)

-

上記各罪の未遂罪(刑法180条)。

3.3.1.2. 特別法上の性犯罪

児童を対象とする性的な加害行為に関する特別法上の罪も対象とされる。

-

児童買春・児童ポルノ法違反(児童ポルノ所持、児童買春など)

-

性的姿態撮影等処罰法違反(リベンジポルノ法違反、盗撮など)

3.3.1.3. 都道府県条例違反行為

都道府県の条例で定める罪であって、政令で定める特定の行為を罰するものも特定性犯罪に含まれる。これには、広範な性的な逸脱行動が包含されることとなる。具体的な行為の例示は以下の通りである。

-

みだりに人の身体の一部に接触する行為

正当な理由がなく、人の通常衣服で隠されている下着や身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向ける行為、若しくは設置する行為。みだりに卑わいな言動をする行為(上記①又は②に掲げるものを除く) -

児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為

これらの条例違反行為は、痴漢や盗撮などの迷惑防止条例違反を指すことが想定されており、その広範さゆえに、冤罪被害者を含む多くの現職者が対象となる懸念が指摘されている。

3.3.2. 確認対象となる犯罪事実の範囲と期間

日本版DBS法が照会の対象とする犯罪事実は、略式手続によるものも含め、司法的判断により犯罪事実が認定された有罪判決が確定した前科に限定されている。これは、対象者の自由・権利を制約する措置であることから、適正手続を担保する観点から、司法の判断を経ていない起訴猶予による不起訴処分や行政処分による事案は対象から除外されている。

ただし、この限定については、制度の実効性確保の観点から議論が存在した。すなわち、起訴猶予や行政処分を受けた性犯罪事案についても対象とすべきであるという意見が出されていた。

3.3.3. 将来的な検討課題とされた犯罪

法案の成立過程において、特定性犯罪の範囲を巡る更なる拡大の議論や懸念が示されていた。

-

ストーカー行為・下着窃盗

ストーカー規制法違反や下着窃盗は、法案の段階では照会対象外とされた。しかし、国会の附帯決議において、下着窃盗やストーカー行為を対象に含めるべきとの意見が明記されている。性的動機のある財産犯を特定性犯罪に含めるべきか否かについては、性犯罪の定義の拡大を招くおそれが指摘されている。 -

冤罪事案

痴漢などの条例違反が対象に含まれるため、無実にもかかわらずやむを得ず罰金や示談で済ませた冤罪被害者が、DBSの適用により不当に職を失う懸念が指摘されているが、この問題について国会審議では十分な議論がなされなかった(後述)。

4. イギリスのDBS制度との比較分析

日本版DBSはイギリスの制度をモデルとするが、その制度の根本理念、法的強制力、および情報の流れの構造において決定的な差異を有している。

4.1. 制度の根本理念:「リスク管理」と「国家による強制的な排除」

イギリス版DBS制度は、重大犯罪者に対する特定業務からの国家による強制的な「禁止」(Barring/Exclusion)を制度の核としている。この最大の役割は、「こどもや脆弱な大人と接する仕事に就けない者のリスト」(就業禁止者リスト)を作成し管理することである。DBSが特定の個人に対して就業禁止決定(Barring)を下した場合、当該個人がリストに掲載された職業(規制対象活動)に従事すること、あるいは雇用者がその事実を認識しながら当該個人を採用することは、いずれも刑事犯罪と定められている。

この構造は、特定の前科情報が判明した後に雇用者がリスクを評価し「安全措置」を講じるに留まる日本版DBSの制度設計とは異なり、国家が特定業務への就労を直接的に「禁止」する強力な権限を行使することを意味する。イギリスの制度は、子どもの安全確保を最優先し、人権制約のリスクを許容しつつ、国家が強力な排除措置を実行するという理念に基づいている。

一方、日本版DBSは、憲法上の職業選択の自由やプライバシー権との調和を優先した結果、イギリスのモデルのような国家による強力な「禁止」措置を回避した「情報開示を通じた事業者によるリスク管理」モデルを採用した。これは、情報開示をトリガーとして事業者にリスク管理責任を課す折衷案であり、合憲性の確保を図る上での政策的判断であったと推測される。この回避的な構造に対しては、制度の実効性においてイギリスの制度に比べて構造的に劣るという、推進派からの批判がある。

4.2. 情報開示の範囲の広範性と予防的排除の機能

両制度は、開示対象とする情報の範囲においても構造的に異なる。

イギリスのDBSは、予防的排除を最優先する理念に基づき、リスク評価に用いる情報を広範に設定している。

すなわち、有罪判決に限定されず、地方警察が独自に有する個人の機微情報(有罪にならなかった事案に関するデータ等)や、雇用者等からの通報情報に基づき禁止リストへの掲載が決定されうる情報である。

特定の重大犯罪で有罪判決や警告を受けた者は自動的にリストに掲載される仕組み(Auto-barring)がある一方で、雇用者や各種機関等からの通報情報に基づき、DBS内部で審議が行われ、子ども等に危害を加える可能性があると判断された場合にもリストに掲載される。この広範な情報源は、再犯だけでなく、初犯によるリスクも予防的に評価しようとする英国制度の強力な機能を示している。

一方、日本版DBSは、憲法上のプライバシー権制約を考慮し、開示対象を有罪判決が確定した「前科」に限定している。起訴猶予や不起訴処分、行政処分は含まれず、この限定的な範囲は、推進派から予防的なリスク予測能力を意図的に低下させていると指摘されている。

4.3. 情報交付構造の相違と「責任のシフト」の帰結

イギリスのDBS制度では、犯罪歴証明書(DBSチェック)は原則として求職者本人に対して交付され、本人が雇用主等に提示する仕組みとなっている。これは、求職者自身に証明書を交付させることにより、自己情報コントロール権に一定の配慮を示している構造といえる。

また、雇用継続中の者に対しても適用されることが規定されている。ただし、DBSチェックが提供する情報は、あくまで申請があった時点での記録に基づくものであり、就労中の被傭者に新たな犯罪歴が追加された場合、雇用者は再度申請を行わなければその情報を把握することはできない。

これに対し、日本版DBSでは、現職者の場合、犯罪事実確認の申請を定期的(5年ごと)に事業者が行い、前科情報が確認された場合、その情報はこども家庭庁から直接事業者に伝達される。これは、刑事確定記録という機微な個人情報が、対象業務とは無関係の業種への就職時に提出を求められるおそれがあるなど、広く拡散・転々流通する弊害を避けるという政策的判断に基づいている。

しかしながら、この構造は、性犯罪者の排除という国家が負うべき責任の一部を、情報提供を通じて事業者にリスク管理責任と労務上の判断責任として委ねる「責任のシフト」を意味している。結果として、事業者は極めて機微な前科情報に基づき、配置転換や解雇といった重い労務上の判断を迫られ、混乱が生じる可能性がある。この「責任のシフト」は、事業者が配置転換等の「安全措置」の義務を負う一方で、その措置が困難な場合の解雇は「最終手段として許容されうる」という曖昧な表現によって、労使間の紛争を引き起こす潜在的なリスクを内包している。

4.4. 日本版DBS制度とイギリスのDBS制度との違い(中間まとめ)

第一に、制度の根本理念が国家による就業禁止か、事業者によるリスク管理かの点で明確に異なっている。イギリスのDBS制度は、重大な暴力的・性的犯罪を犯した者を特定業務から国家が強制的に排除し、禁止(Barring)することを主眼としている。就業禁止リスト(Barred List)に登録された者が規制対象活動に従事することや、雇用者が故意にこれを雇用することは刑事罰の対象である。これに対し、日本版DBSは、憲法上の職業選択の自由(憲法22条1項)やプライバシー権(憲法13条)との調和を図るため、国家による直接的な「禁止」権限を保持せず、情報開示を通じた事業者による「確認と安全措置」モデルを採用している。

第二に、法的強制力の構造が異なる。イギリスでは、就業禁止リストへの掲載が当該業務への法的な欠格事由として機能するのに対し、日本版DBSにおいては、現職者の性犯罪歴の確認結果は、直ちに就業を禁止する欠格事由とはならない。事業者は、確認結果を参考に、配置転換等の安全措置を講じる義務を負うに留まる。この結果、最終的なリスク管理の責任、および措置実施が困難な場合の解雇に伴う労働法上の訴訟リスクが、雇用者である事業者側に大きく委ねられる「責任のシフト」が生じている。

第三に、確認対象となる情報の範囲が異なる。イギリスのDBSは、有罪判決に限定されず、地方警察の機微情報や、懸念される場合の通報情報(Soft Information)など、広範な情報をリスク評価に利用する。しかし、日本版DBSは、司法的判断によって犯罪事実が確定した前科情報に限定されている。起訴猶予処分や行政処分、通報情報などは、司法的な正確性担保の観点から原則として対象外とされており、予防的なリスク予測能力が限定的となっている。

第四に、情報(証明書)の交付先が異なる。イギリスでは犯罪歴証明書は原則として求職者本人に交付され、本人が雇用主に提示する仕組みである。これに対して日本では、現職者について事業者が国(こども家庭庁)に照会し、結果の通知も事業者に直接行われる仕組みとなっている。

これをまとめると、日本版DBSは、イギリスの制度と異なり、確認対象を司法レベルで確定した前科情報に限定し、その情報に基づく「事業者によるリスク管理及び安全措置」の義務化をひとつの核とする構造を有しており、このことによって憲法上の職業選択の自由との調和を図っているといえる。しかし問題は、これで刑事施策上の課題が解消されたといえるのかである。

5. 日本版DBS制度における刑事政策上の問題

日本版DBS制度は、その設計において、犯罪者の更生と社会復帰という刑事政策の根幹に関わる複数の構造的課題を内包している。

5.1. 初犯対策になりえない構造

日本版DBS制度が抱える最大の構造的限界は、初犯の性犯罪を防止する機能を有しない点にある。日本版DBSは過去の性犯罪歴(前科)の有無を確認し、性犯罪を事前に予防し、事業者が安全措置を講じることを目的とする。しかし、そのためには、教育や保育の現場においてこれまでどのような性犯罪がどれくらい認知され、そのうち初犯と再犯の割合がどの程度であるかについてのデータが必要不可欠である。しかし、現状ではそのような統計情報ははおそらく存在しないだろう。

なお、教育現場に限定されたデータは不明であるものの、性犯罪全体に関する傾向としては、性犯罪で検挙される者のうち約9割が初犯である(第213国会衆識院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会[令和6年5月9日]議録第17号における加藤鮎子国務大臣の答弁、12頁)。

このように、日本版DBSが前科情報のない初犯者による性犯罪を未然に防ぐ機能を有しないという構造的な限界があることは、制度に対する根本的な疑問である。犯罪予防の観点からは、前科による選別よりも、初犯・再犯にかかわらず性犯罪そのものが犯されにくい環境づくりに知恵を絞るべきである。この点で、本法案が義務付ける安全確保のための措置(早期把握のための措置、相談を容易にするための措置)や研修の義務化といった初犯対策こそが、制度の実効性を担保する鍵となる。

代替案として、子どもに接する業務従事者に対しボディカメラの装着を義務付けるといった、前科情報による選別とは異なるアプローチも提唱されているが、これは個人の自由とプライバシー権との新たな衝突を生じさせる可能性があり、慎重な議論が必要である。

5.2. 対象業務を画する三要件の検討と広がるリスク

日本版DBSの対象となる事業・業務の判断には、当該業務の支配性、継続性、閉鎖性という3つの特殊性が基準として挙げられている。この基準は、性犯罪が行われやすい環境にある業務を特定するために用いられており、この3要件が満たされれば、教育・保育分野以外の広範な職種にも性犯罪歴確認の仕組みが拡大される可能性がある(政府答弁)。

-

支配性(優越的地位)

業務従事者がその権威や立場を利用して子どもに性暴力を加えるリスク、すなわち非対称な力関係の存在を問題視する。 -

継続性

子どもと過ごす時間を共にし、継続的な接触機会が存在することが、性犯罪の発生を容易にする環境的要因であると認識されている。 -

閉鎖性

親などの監視が届かない状況の下で子どもを預かり、教育、保育等をするなど、他者の目に触れにくい状況を作り出すことが容易である特性を指す。

しかし、法律上の「児童」(18歳未満の者)には高校生や義務教育過程を終えて働いている者も含まれるため、上記三要件が広く解釈された場合、対象となる職域が教育・保育現場に留まらず、社会の広範な範囲に拡大する可能性がある。例えば、高校生をアルバイトとして雇用し、当該三要件が満たされる職場(コンビニ、スーパー、書店、飲食店等)においても、その従業員が性犯罪前科チェックの対象となる可能性があり、これは、性犯罪歴確認の仕組みが社会全体の雇用慣行に浸透していくというリスクである。性犯罪の定義そのものが際限なく広がり、性的な逸脱行動の兆候を示す犯罪(下着窃盗やストーカー行為など)までが対象に含められるべきだという強い意見が存在することも、この懸念を助長する要因である。

他方で「特定性犯罪」という極めて広い網をかぶせていることも問題である。つまり、日本版DBSでは、個々の具体的な犯罪の中身にまでは立ち入っていない。その結果、例えば自己の配偶者に対する性犯罪のような、児童に対する性犯罪のリスクがほとんど認められないような犯罪であっても、教育保育現場からは排除されることになる。

5.3. 再犯率に関するエビデンスの批判的検討と政策決定の公正性

5.3.1 「再犯率」とは何か

まず、再犯率とは何かが問題である。

本制度導入の政策的根拠の一つに、「性犯罪者の再犯率が高い」という一般的な見解がある。しかし、「再犯率」について論実場合、次の概念を厳密に区別すべきである。

-

再犯率:一度罪を犯した人が再び罪を犯す割合

-

再犯者率:検挙された人に占める再犯者の割合

-

再入率:刑事施設を出所した人が2年以内に再入所した割合

そこで、「再犯率」を出そうとすれば、「かつて罪を犯した人」が再び罪を犯したかどうかを追跡調査する必要があり、調査方法も、次のような条件を設定する必要がある。

-

(1) 追跡対象者を有罪判決を受けた者にするのか

-

(2) 刑事施設で入所した者にするのか

-

(3) 追跡期間をどれくらいにするのか

-

(4) 同種の罪の再犯に限るのかどうかなど

しかし実際にはそのような厳密な条件を付した調査は行われておらず、結局「再犯率」に関するデータは存在しない。

5.3.2. 「再入率」とは何か

そこでこのような区別を前提に、「再入率」を「再犯率」に読み替えて議論する場合がある。

例えば法務省の『再犯防止推進白書(令和4年版)』のデータを見れば、「性犯罪の2年以内の再入率は2020年(令和2年)出所者で5.0%となっており、出所者全体(15.1%)と比べると低く、再犯率が高いとまでは言えない」という指摘がある(同書8頁)。

つまり、性犯罪者を「特別な高リスク集団」として社会から隔離・排除するという政策は、その前提となる再犯率のエビデンスが十分に吟味されていない場合、過剰な人権制約につながる可能性がある。政策決定の過程において、感情論や一般的な認識に依拠するのではなく、客観的なデータに基づく冷静なリスク評価が不可欠である。この批判は、制度設計の合理性、特に長期にわたる照会期間設定の科学的根拠を問い直すものである。

なお、「有識者会議の報告書」(前掲)の3頁には、次のような記述も見られる。

(性犯罪の)再犯率に関連して84.6パーセントの数値が触れられることがあるが、この数値は、再犯率ではなく、「小児わいせつ型の性犯罪(強制わいせつ(強制わいせつ致死傷、準強制わいせつ及び準強制わいせつ致死傷、準強制わいせつ及び準強制わいせつ致死傷を含む。)、わいせつ目的略取誘拐)で有罪確定した者のうち、それ以前に2回以上の性犯罪(略)前科を有している者(該当者は13名)について見た場合に、それらの前科に同じく小児わいせつ型が含まれていた者はそのうち11名であり、その割合は84.6パーセントであったというものである。(第2回会議配布資料1「性犯罪の再犯に関する資料」参照)

5.4. 「刑の消滅」原則との矛盾と「烙印」のリスク

日本版DBSは、刑法の中に規定されている刑の消滅制度とも整合するのかという問題もある。

-

刑法第34条の2(刑の消滅)

1 拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。

2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

5.4.1. 刑の消滅とは

刑の消滅制度は、有罪の確定裁判を受けた者の社会復帰を促進し、前科による不利益を解消することを主要な目的として導入された制度である。日本版DBSは、この制度と根本的に矛盾する。以下では、その導入の経緯と背景について確認したい。

5.4.1.1. 制度導入の背景と趣旨

刑の消滅制度は、犯罪者の改善・更生を希求する刑事政策的な配慮の拡大という明確な背景を有するものである。

5.4.1.2. 前科による法律上の不利益の是正

日本の法制度において、刑法以外の各種法令は、前科の存在を理由として、特定の権利や資格の保有を停止または制限する規定を設けている。これらの資格制限は、職業選択の自由などに大きな打撃を与える要因となることが指摘されている。 刑の執行を終えた者に対し、こうした法律上または事実上の不利益をいつまでも負わせ続けることは、その者の改善・更生の意欲を阻害し、善良な社会人としての社会復帰の機会を失わせるため、刑事政策的見地から好ましくないと認識された。

5.4.1.3. 社会復帰を目的とする制度設計

刑の消滅の制度は、こうした犯人の改善・更生の障害となっている不利益を一定の条件の下で取り除き、速やかな社会復帰を図ることを目的としている。具体的には、刑の執行を終える、または執行を受けることがなくなった者が、一定期間、罰金以上の刑に処せられない場合に、将来に向かって刑の言渡しがなかったものとして、失われていた権利や資格を回復させる効果をもたらす。

5.4.2. 刑法第34条の2制定の経緯

刑の消滅に関する現行刑法第34条の2の規定は、明治時代には存在しなかった名誉刑制度に関する議論を経て、戦後の刑法改正時に導入されたものである。

5.4.2.1. 旧刑法下の状況

明治期の旧刑法(明治13年太政官布告第36号)では、一定の刑に処せられた者について、公権の剥奪や停止を認める「名誉刑制度」が採用されていた。しかし、現行刑法は、旧刑法のように付加刑として公権の剥奪・停止を認める制度は採用しておらず、個々の法律で権利制限が規定される形態へと移行した。

5.4.2.2. 制定に向けた議論の開始

刑の消滅に関する規定の必要性は、遅くとも大正時代末期には認識されていた。 1927年(昭和2年)、刑法改正調査委員会の決議において、「法律上の復権に関する規定を設くること」が項目として取り入れられた。これに基づき作成された刑法予備草案には、初めて刑の消滅に関する規定が設けられた。 この議論は、1940年(昭和15年)に公表された改正刑法仮案に引き継がれ、同案には法律上の復権及び裁判上の復権について明文の規定が置かれた。

5.4.3. 現行法の制定(昭和22年)

現行刑法第34条の2は、上記のような経緯を経て、1947年(昭和22年)の第1回特別国会において「刑法の一部を改正する法律案」として上程・可決され、同年法律第124号をもって公布・施行された。

この改正の趣旨について、政府は国会への提案理由説明において、「刑罰は必要なる限度にとどめ、無用なる刑罰の弊を避くる趣旨を徹底し、かつ、刑の不利益な効果が終生続くというような不合理を是正いたしますことは、やがて施行される新憲法における刑罰の残酷性禁止の規定の趣旨にも相通ずるものがあろうかと考える」と述べている。すなわち、新憲法の精神の下、犯罪者の更生を希求する刑事政策的な配慮を拡大することが、本規定新設の核心的理由であったと認識される。

5.4.4. 刑の消滅の効果

刑の消滅制度が導入された結果、刑の言渡しの効力が失効した後においては、過去に刑の言渡しを受けた事実を前提として、当該前科を累犯加重事由(刑法56条)に算入したり、刑の量定において法律上不利益に取り扱うことは、刑法第34条の2に違反するものと解釈されている。 ただし、刑の言渡しがあったという事実そのものが消滅するわけではなく、将来における捜査や公判の情状資料として必要性が認められる限り、検察庁においては犯歴又は前歴として引き続き把握される体制が整えられている。

5.4.5. 前科の抹消は刑事政策的にどのような意味があるか

刑の消滅(前科の抹消)という制度の刑事政策的な意味は、主に犯罪者の社会復帰の促進、再犯の防止、および刑罰の法的効果の解消による人権保障の実現という三点に集約されると考察される。この制度は、刑罰の執行を終えた者が更生を達成した事実を法的に評価し、前科が社会復帰を妨げる要因となることを防ぐための、現代刑事政策上不可欠なメカニズムであると位置づけられる。

5.4.5.1 社会復帰の促進と再犯防止

刑の消滅の最も重要な刑事政策的機能は、犯罪を犯した者が刑の執行を終えた後、社会において健全な生活を再建し、再犯に至ることを防ぐ点にある。

社会復帰の促進機能

前科とは、有罪判決を受け刑罰を科された経歴であり、その存在は社会復帰を妨げる不利益をもたらす。刑の消滅は、刑の執行を終えた者またはその執行の免除を受けた者が、罰金以上の刑に処せられることなく一定期間を経過した際に、刑の言渡しが将来に向かって効力を失う制度であり、前科の法的効力を制限する機能を有している。 この法的効果の制限は、刑罰の役割を、犯罪者の改善・再教育による「社会復帰」と「再犯防止」に求め、その実現が「社会や一般市民の利益」に資するという刑事政策的配慮に基づいている 。前科の効力を制限することは、更生を遂げた者に対する法的評価を肯定し、社会的なスティグマ(烙印)を解消して、円滑な社会復帰を支援する機能を有する。

特別予防の観点からの意義

刑の消滅の制度は、刑罰の対象者が社会において改善・更生を遂げた事実を法的に評価するものである。刑事司法において、量刑判断の際、前科は犯人の「社会的危険性または改善可能性」を判断するための情状として、特別予防の観点から重要視されるが 、刑の消滅は、まさにその「改善可能性」が実現し、社会的な危険性が払拭されたことを法的に確認する制度であるといえる。

5.4.5.2. 刑罰効果の法的解消と公的評価

刑の消滅は、単に刑の執行を終わらせるだけでなく、刑の言渡しの法的効果を解消するという点で、刑罰権の行使を解除する究極的な効果を付与する。

法律的・社会的価値の付与

刑の消滅による刑の効力喪失は、刑の執行猶予の規定が取り消されることなく猶予期間を経過した場合に刑の言渡しそのものが効力を失うことと同様に、受刑者にとって法律的・社会的価値を持つ評価である。これは、刑罰による不利益が永久に続くものではなく、一定期間の誠実な生活を通じて克服可能であることを法秩序が保証するものである。

刑の一部執行猶予制度との連携

刑の一部執行猶予制度においては、猶予期間の経過後、刑の消滅を規定する条文(刑法第34条の2と推測)の適用に際して、猶予された刑の執行を「受け終わったものとみなす」という法的擬制が設けられている。この「みなし」規定は、受刑者が実際に刑の執行を全て終えていないにもかかわらず、更生を果たしたと認め、刑の消滅の法的効果を早期に享受させることで、社会復帰を促進するための具体的な政策的配慮として機能している。

5.5. 日本版DBSと刑の消滅制度

以上のように、刑の消滅制度は、刑罰の本質的な非難作用を尊重しつつも、犯罪者が社会復帰を果たし、健全な市民としての生活を再建するために、国家の刑罰権の行使を適時かつ適切に終了させるという、現代刑事政策にとって不可欠な制度である。

日本版DBSにおいては、前科情報が最長20年間という長期間にわたり参照可能となることは、更生を果たした者の社会復帰を妨げる構造的な障壁となり、結果として再犯リスクを高める逆説的な作用を生じさせかねないのである。前科者が社会復帰を目指す上で、長期にわたる前科情報の公開可能性は、「烙印」として機能し、再犯防止と社会復帰という現代の刑事政策における二大要請の均衡を崩す危険性がある。

6. 個人の権利侵害と制度運用上の懸念

6.1. 冤罪被害者の排除リスクと司法制度の限界

現在、教育や保育などの現場で働いている人は、全国で140万人いる。民間の学習塾は30万件ほどあり、平均7人の従業員がいる。この数百万人という教職員について、過去20年まで遡って性犯罪前科の有無を調査しなければならない。

しかも、日本版DBS法が想定している「性犯罪」の範囲は非常に広く、刑法上の性犯罪のみならず、都道府県の迷惑防止条例(痴漢など)も対象となっている。

ここで問題になるのが、とくに痴漢などの冤罪問題である。現行犯逮捕され、無実を証明することは容易ではないので、やむをえず罰金を支払って済ませたという事案もかなりの数あるのではないかと予想される。当然、この人たちにも性犯罪前科は残っている。有罪確定した前科情報のみを開示対象とする本制度は、無実の者の社会生活に長期にわたり深刻な影響を及ぼす危険性を孕んでいる。

この人たちが、ある日突然「性犯罪者」として扱われ、職場を追われる可能性がある。

これらの人々にとって名誉回復の手段が絶望的であるにもかかわらず、国会審議でこの問題に対する議論はほとんど行われていなかった。無実の者に対する名誉回復の仕組みを担保しないまま制度が施行されることは、法的正義の観点からは重大な瑕疵であるといわざるをえない。

6.2. 現職者への適用による混乱と労使関係への影響

現職者に対しては、5年ごとの定期照会が義務付けられる。過去の性犯罪歴が職場で発覚し、配置転換や退職処分を余儀なくされる人が出ることで、教育・保育の現場に大きな混乱が生じる可能性がある。

性犯罪歴の確認は、労務管理における「配置転換や解雇」という事業者の最終判断の根拠となるが、その判断の適法性や公正性が争われる可能性が高い。事業者が負うリスク管理責任は重大であり、現職者への適用は、労働者の既得権益や信頼関係に基づく労使関係に重大な亀裂を生じさせる危険性を内包している。特に、現職者の過去の性犯罪歴が発覚した際の「安全措置」の具体的内容(配置転換の可否、解雇の正当性)について、判例やガイドラインによる明確な基準が示されない限り、現場の判断は困難を極めることとなる。

6.3. 機微情報の民間流出とプライバシー保護の課題

当然のことながら、前科情報は極めて機微な個人情報であり、従来は国が厳格に管理し、民間に流出することはなかった。本制度は、前科情報を民間事業者(雇用主)に開示する仕組みであり、情報漏洩のリスクとプライバシー侵害の懸念が重大な問題である。

日本版DBSの基本的な設計は、「証明書」の本人交付を行うことで情報の拡散防止を図っているものの、現職者に関しては事業者に直接情報が伝達される。この構造自体が、機微情報の管理責任を民間に委ねることとなり、新たな情報漏洩のリスクを生じさせる。また前科情報が、対象業務とは無関係の業種への就職時に濫用され、本人の社会復帰を妨げる弊害が生じるおそれについても、慎重な検討が必要である。事業者がこの機微情報をどのように厳格に管理・廃棄するかに関する明確な指針が不可欠である。

7. 結論:制度の評価と今後の展望

日本版DBS制度は、児童に対する性暴力の未然防止という極めて重要な公益目的を達成するために創設された。子どもの安全確保の要請は正当であり、議論の余地はない。

しかし、本制度の設計は、イギリスのDBSが採用する「国家による強制的な排除」という強力なアプローチを回避し、「事業者によるリスク管理」モデルという折衷案を採った結果、複数の構造的課題を内包していることが明らかになった。特に、性犯罪の大多数を占める初犯を防げないという予防策としての構造的無力性は、制度の根本的な実効性に疑問を投げかける。また、冤罪被害者の排除リスク、「刑の消滅」原則との衝突、前科情報の民間流出といった問題は、個人の権利侵害と社会復帰の妨げという深刻な弊害を生じさせる。

真に子どもの安全を確保するためには、過去の前科情報による選別という「後追い」の対策に依拠するのではなく、初犯・再犯を問わず、性犯罪そのものが犯されにくい環境を組織的に整備する「先回り」の対策こそが必要である。具体的には、本法案が義務付ける安全確保のための措置や研修の義務化といった初犯対策を実効性あるものにするための指針策定と、それを担保する代替策(例えば、監視体制の強化や技術的手段の導入など)に関する議論を深める必要がある。前科情報に依存しない初犯対策を社会的な議論の俎上に載せるべきである。

日本版DBS制度は、子どもの安全確保と、性犯罪者の社会復帰、個人のプライバシー保護という対立する社会的要請の相克を反映した、極めてデリケートな立法である。本稿で指摘した構造的課題に対する慎重かつ具体的な検討が、引き続き強く求められる。これらの課題を克服しない限り、日本版DBSは子どもの安全という目的を十分に達成できないだけでなく、無辜の市民の権利を不当に侵害し、社会に混乱をもたらす危険性を拭い去ることはできない。(了)

【初出一覧】

-

本稿は、下記のYahoo!ニュースに発表したものを一本化して、大幅に加筆したものである。ただし、基本的な趣旨については変更はない。

-

2024/11/22(金) 11:34:2026年以降に多くの人たちが屈辱的に職場を追われることになるかもしれない(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース

-

2024/5/17(金) 0:54:やはり「日本版DBS」は間違っていると思う(追記あり)(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース

-

2024/5/8(水) 15:37:「日本版DBS」についてぜひ考えてほしいこと(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース

-

2024/4/22(月) 16:55:教育や保育の現場がたいへんなことに(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース

-

2023/10/7(土) 11:14:「日本版DBS」の実施は虎を野に放つようなもの #専門家のまとめ(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース

【参考文献】

「特集・日本版DBS」(ジュリストNo.1604)2024年12月

-

藤田友敬「『学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律』の概要等について」48頁

-

曽我部真裕「日本版DBS法の憲法問題プライバシーの視点から」54頁

-

神吉知郁子「性犯罪歴の確認と労働契約の締結・変更・解消―労働法の観点から」60頁

-

小西暁和「日本版DBS法についての検討刑事法の視点から」66頁

-

磯谷文明「学校等における性暴力の防止対策一実務の視点から」72頁

すでに登録済みの方は こちら