CBD 日米の法規制の違いとそのリスクについて

1.はじめに

サントリー・ホールディングス(HD)の元会長がアメリカで購入したCBD(カンナビジオール)サプリメントが日本で問題となり、それが元会長の退任にまで発展した。この「事件」は、CBD製品を取り巻く日米の法規制における大きな隔たりと、消費者と企業が認識すべき潜在的なリスクを明確に示したといえるだろう。

そこで、この「事件」を踏まえ、CBDの基本的な性質、その効果と課題、そして日米の法規制の違いなどについてみていきたいと思う。

2.サントリー元会長の「事件」とその教訓

サントリーHDの元会長である新浪剛史氏が行った2025年9月3日の会見によると、「事件」の概要は次のようである。

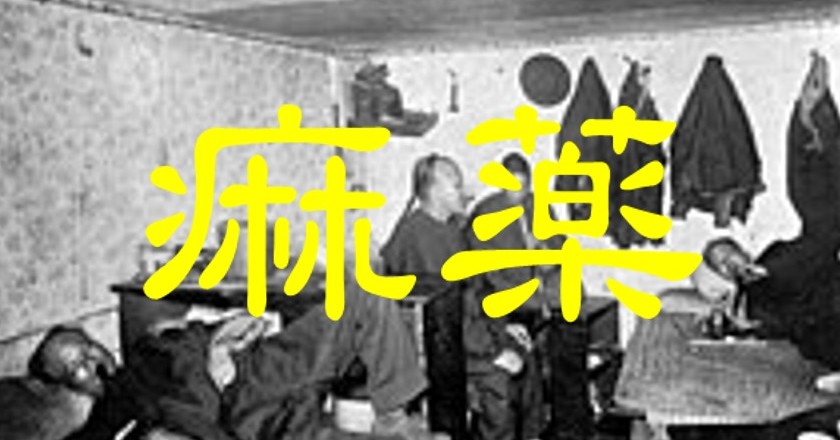

アメリカの知人女性から勧められ、適法だと確認した上でCBDサプリを購入したが、4月の出張時に持ち帰ることはできなかったので、その後、この知人女性が福岡県内に住む弟を通じて新浪氏にサプリを郵送し、この弟が麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)違反の疑いで逮捕される事態となった。

理由は、このサプリメントから大麻に含まれている精神作用成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)が検出され、その含有量が「違法な割合」であったということである。ただし、新浪氏の尿検査は陰性であり、彼自身は違法性の認識がなかったと説明したが、「不注意だった」と認め、会社の判断を尊重して9月1日付で会長を辞任した。サントリーHDの鳥井信宏社長も、サプリメントを扱う会社のトップとしての認識を欠いていたと指摘し、その地位にふさわしくないと説明した。

この「事件」からは、以下のような教訓が読み取れると思われる。

第一に、国際的な法規制の認識の重要性である。アメリカでは合法的に流通している微量THCを含むCBD製品であっても、日本では「違法な割合」とみなされ、麻薬取締法の対象となる可能性がある。これにより、海外で購入・使用する際だけでなく、日本への持ち込みや国内での使用に際しては、より厳格な日本の基準に適合しているかどうかを慎重に確認する必要があることが改めて強調された。

第二に、消費者自身の責任である。CBD製品の購入・使用にあたっては、THCが含まれていないことがはっきりと証明されている製品を選ぶことが重要である。そのためには、第三者機関による成分分析調査の報告書や検査証明書を製品ラベルや商品紹介欄で確認することが強く求められる。

第三に、企業の社会的責任とガバナンスである。たとえ違法性の認識がなかったとしても、本件ではサプリメントを扱う企業のトップが、法的・社会的にセンシティブな分野において結果的に不適切な行動と判断され辞任に至ったことは、企業が高い倫理観をもって注意を払う必要があることを示唆していると思われる。

そこで以下では、まずは言葉の確認から始めて、そもそもCBDとは何なのか。またアメリカではこのCBDに対する法規制は、歴史的にどのように変化してきているのか。さらに、日本での近年の大麻規制に関する重大な法改正によって、現在のCBD法規制がどうなっているのかについて検討していきたいと思う。

3.基本的な言葉

(1)ヘンプとは何か?

まず本件では、ヘンプ(hemp)についての理解が重要である。

「カンナビス・サティバ・エル」(cannabis sativa L.)が大麻草の学名であるが、ヘンプとは、この植物の栽培品種の一つである。ヘンプは、大麻草に含まれている精神作用物質であるTHCの含有量が非常に少ない(乾燥重量で0.3%未満)という特徴を持ち、そのためマリファナ(marijuana)とは区別されている。

ヘンプは、様々な気候や条件下で栽培しやすく、害虫にも強いため、古くから多様な用途に利用されてきた(とくに産業用大麻とも呼ばれる)。主な用途としては、 その繊維が活用され、 織物や衣類、帆、ロープなどに利用されてきた。

日本でも、キラキラ光る繊維が邪気を払うと信じられて、神社のしめ縄や大幣(おおぬさ)といった神具、衣類や網などの繊維用品、また高タンパクな種子は食用など、太古から麻(大麻)の恩恵を受けてきた。ちなみに、「大麻」とは「偉大なる麻」という意味である。

アメリカでは、下記のように1937年のマリファナ税法(Marihuana Tax Act of 1937)制定以降、ヘンプ栽培が禁止されていたが、2014年の農業法(Agricultural Act of 2014)によってヘンプ栽培が試験的に認められ、さらに2018年の農業法改正によって、乾燥重量ベースでTHC濃度が0.3%以下のヘンプとそのあらゆる部分が連邦法の下で合法化された。

(2)CBDとは何か?

CBDとは、「カンナビジオール(cannabidiol)」の略称で、大麻草から抽出されるカンナビノイドの一つである。

CBDにはTHCのような精神活性作用はほとんどなく、身体への悪影響もほとんどないといわれている。むしろCBDには、ストレスや不安を軽減し、睡眠の質を改善する効果があるといわれており、近年は日本でも使用者が増えている。

現在、CBDは様々な種類の製品として提供されている。たとえば、CBDをパームオイルやココナッツオイルなどに配合して、舌下摂取で利用したり、飲み物・食べ物に混ぜて使用したり、CBDを配合したグミやキャンディ、また錠剤(サプリメント)として水と一緒に飲み込むタイプ、さらには気化したCBDを吸引するCBD電子タバコ(ベイプ)などが販売されている。

4.米国におけるヘンプとCBDについて

(1)はじめに

ヘンプ(産業用大麻)とCBDは、近年のアメリカにおける大麻規制改革を象徴する領域である。

大麻草は、1937年のマリファナ税法および1970年の規制物質法(Controlled Substances Act, CSA)により包括的に禁止され、THC含有量の多少や用途の違いにかかわらず刑事的規制の対象とされてきた。

しかし2018年農業法によって、大麻草のうち、乾燥重量でTHC含有量が0.3%以下のものが「ヘンプ」として合法化された。これは規制物質法制定以来の最大の構造的修正といわれている。すなわち、ヘンプおよびヘンプから抽出されたCBDは、連邦法上の「マリファナ」の定義から除外され、農産物としての栽培と商取引が認められることとなったのである。またこれらは精神作用を伴わないため、娯楽目的での利用価値はないが、繊維や建材(コンクリートにヘンプを混ぜたもの)、食品、化粧品など多様な産業用の利用価値を有することが、再認識されたのである。

歴史的にも第二次世界大戦中には、法禁物であるにもかかわらず重要な軍事資源とされたが、戦後は合成繊維や綿花の普及によりその地位を失った。しかし、中国をはじめとする諸外国では主要な農産物として栽培が続けられ、アメリカは世界最大の消費国でありながら、長く自国での栽培を禁止するという矛盾を抱えていたのであった。これは、現在の日本でも同じだといえる。

(2)包括的禁止の経緯

連邦制の下では、国民の健康や警察に関する権限はそれぞれの州に固有のものであり、州を超えた連邦にはそれらの権限はなかった。しかし、課税に関する権限は連邦固有のものであったため、国内のマリファナ規制は税法という形で始まった。

1937年のマリファナ税法は、形式的にはマリファナの取引に対して法外な税を課すという形をとり、同法違反を脱税という形で処罰して実質的に大麻の流通を抑圧した。その後、1970年の規制物質法制定に際しては、大麻に関する1937年の定義がそのまま継承され、大麻は、ヘロインやLSDなどとともに一括して同法でもっとも厳しい扱いである「スケジュールⅠ」に分類指定された。その結果、産業用ヘンプも医療用大麻も区別されず全面的に禁止されたのである。この包括的禁止の背景には、当時ベトナム反戦運動のシンボル的存在であったマリファナを禁圧しようと、ニクソンが始めた「薬物戦争」(War on Drugs)があった。連邦麻薬取締局(DEA)は、外見上区別しにくいマリファナとヘンプを一括して禁止する必要性を強調し続けたのであった。

(3)部分的解禁への歩み

21世紀に入り、連邦麻薬取締局はヘンプを含む製品の流通を全面禁止しようとしたが、連邦控訴裁判所はこれを違法と判断した(Hemp Industries Association v. DEA, 2004)。この裁判を契機に、ヘンプ製品の輸入や流通は一定程度容認されるようになった。2014年農業法はさらに進み、州農務省や大学による試験的栽培プログラムを認め、国内生産の道を開いた。2016年には、州レベルでの試験栽培を連邦麻薬取締局が妨害することを禁じる予算規定が盛り込まれ、規制は事実上緩和された。そして2018年農業法によって、ヘンプは正式に規制物質法の定義から削除され、農産物として合法化されたのである。

(4)規制体制の現状

合法化された後も、規制の枠組みは緻密に構築されている。基本的に各州は米国農務省(USDA)の承認を得て生産計画を策定し、THC含有量の検査、違反作物の廃棄、監視体制を整えることが求められている。刑事罰よりも行政監督が中心だが、連邦規則は依然として拘束力を持っている。2021年に発効した米国農務省の最終規則は、全国的な一貫性をもちつつも、生産者に厳格なコンプライアンスを課している。

(5)CBDの法的位置づけ

CBDは大麻植物に含まれる主要な非精神作用性カンナビノイドであり、抗炎症、抗不安、鎮痛、抗けいれん作用など医療的可能性があるとされている。法的地位はその出所に左右されており、マリファナ由来であれば違法、ヘンプ由来であれば合法とされている。

ただし、食品医薬品化粧品法(FD&C法)に基づき、医薬品や食品添加物として使用する場合は米国食品医薬品局(Food and Drug Administration, FDA)の承認が必要である。現時点で承認されているのは、小児てんかん治療薬「エピディオレックス」(Epidiolex)のみである。これ以外のCBD製品は、医療効果を謳うことや食品・飲料への添加が禁じられている。

(6)州ごとの規制と市場動向

大多数の州は高CBD・低THC製品を合法とするが、喫煙可能なCBDや蒸気摂取、食品・サプリ形態を禁止する州もある。こうした差異は、州の規制文化や政治環境を反映している。しかし、消費者需要は急速に拡大している。

(7)安全性と規制上の課題

CBDは世界保健機関が「乱用の可能性がない」と評価する一方で、米国食品医薬品局は肝障害や薬物相互作用、過度の傾眠などの副作用を警告している。また、製品の表示偽装が深刻な問題となっており、調査によればCBD含有量やTHC濃度がラベルと一致しないケースが多発している。2019年には1000件以上の健康被害の報告があるが、致命的リスクを示す確証は未だ乏しく、規制当局は「潜在的利益とリスク」の精査を続けている。

(8)中間的まとめ

ヘンプおよびCBDの法的展開は、米国の薬物規制史における大きな転換点である。かつて包括的に禁止された植物が、農産物として復権し、多様な産業に組み込まれつつあることは、規制政策の柔軟性と政治的現実の相互作用を物語っている。しかし、連邦と州の間で規制権限が分有されることにより、アメリカ全体における法的安定性はいまだ十分とはいえない。

CBDの医療的可能性と安全性をめぐる科学的検証もいまだ十分ではなく、規制の在り方は揺れ動いている。その動態を追うことは、薬物政策研究における重要な課題だといわれている。

5.CBD法規制における日米の違い

サントリー元会長の「事件」が浮き彫りにしたように、日本とアメリカにおけるCBDの法規制には、とくにTHC含有量の基準、元の抽出原料の部位、規制当局の監督、施用罪の有無、および医療大麻の認可状況等において明確な違いが見られる。

(1) THC含有量の基準

アメリカの連邦法およびほとんどの州法では、ヘンプを「乾燥重量ベースでTHC濃度が0.3%以下のカンナビス・サティバ・エルおよびそのあらゆる部分(派生物、抽出物、カンナビノイド、異性体、酸、塩、異性体の塩を含む)」と定義している。この定義に合致するヘンプおよびヘンプ由来のCBD製品は、連邦法の下で栽培、加工、販売、マーケティングが合法とされている。このため、アメリカでは微量のTHC(0.3%以下)を含む製品が合法的に流通している。

他方、日本においては、THCに対する基準がアメリカよりも極めて厳格である。これまで、日本では「微量でもTHCが検出されれば違法」という厳格な解釈がされてきた。海外製のCBD製品が日本で事実上流通していることがあっても、それは必ずしも「THCが完全にゼロだった」のではなく、「THCが検出されるレベルまで至らなかった」という可能性も否定できない。 しかし、2024年12月に施行された大麻取締法改正により、製品中のTHCについて具体的な残留限度値が明確に設定された。すなわち、油脂(常温で液体であるものに限る。)および粉末は、「10ppm(0.001%)」、また、水溶液は、「0.1ppm(0.00001%)」である。これら以外のものは「1ppm(0.0001%)」である。

この値を超えるTHCを含有する製品は麻向法における「麻薬」に該当し、違法となる。

この日本の残留限度値は、アメリカの0.3%(3000ppm)という基準と比較して異常に低い(ノンアルコールビールのそれより厳しい)。 アメリカで合法とされる微量のTHC(通常0.3%以下)を含むCBD製品は、日本では規制対象であり、製造や所持はもちろん、使用も処罰対象となっている。日本で安全に摂取できるとされるCBD製品は、THCが上記基準以下のCBD製品に限られる。

(2)CBD抽出の原料に関する規制

アメリカでは、THC濃度が0.3%以下であれば、ヘンプのあらゆる部分からCBDを抽出することが合法とされている。つまり、ヘンプの茎、種子だけでなく、花や葉からの抽出も合法である。

日本では、CBD製品が合法であるためには、成熟した茎や種子のみからCBDが抽出されていることが基準となるが、茎や種子以外の部位からCBDが抽出されていたり、上記の基準値を超えるTHCが検出されるCBD製品は違法である。

(3)規制当局と製品の監督

アメリカでは、ヘンプの生産プログラムに関する規制監督は、連邦政府の米国農務省と各州など間で共有されている。また、米国食品医薬品局は、治療効果を謳って販売されるCBD製品や、食品に添加されるCBD製品に対して実質的な管轄権を持っている。上記のとおり、米国食品医薬品局はCBD製品を栄養補助食品として販売することや、CBDを添加した食品(動物飼料を含む)や飲料を販売することを禁止しており、承認されているCBD医薬品は特定の難治性てんかん治療薬「エピディオレックス」のみである。

日本では、厚生労働省がCBD製品の輸入や製造、流通に関する規制を監督している。CBD製品を輸入する際には、製品の詳細な情報を提出し、承認を受けることが求めらる。認可を受けても、届いたCBD製品からTHCが検出された場合は処罰の対象となる可能性がある。

(4)施用罪の有無

アメリカでは、大麻の施用(しよう)罪に関する明確な規定はないが、州法によっては異なる場合がある。 日本では、2024年12月の改正法施行により、大麻等の不正な施用も麻薬施用罪に該当し、処罰対象となることが明確化された。これは、大麻の所持だけでなく(従来処罰規定が存在しなかった)使用行為じたいを罰するもので、規制の強化を意味する。

(5)市場と消費者の認識・課題

アメリカでは、ヘンプとCBDの合法化は、産業および経済面で大きな潜在力があると考えられており、市場規模も急速に拡大している。様々な種類のCBD製品(オイル、チンキ剤、リキッドベイプ、食用など)が提供され、消費者も増えている。しかし上記の通り、米国食品医薬品局はCBDの使用による肝臓障害、胃腸障害、処方薬物代謝阻害、傾眠、気分変動などの健康被害の可能性を警告しており、市販されているCBD製品の多くで、CBD含有量の誤表示やTHC濃度が許可量より高いといった問題が報告されている。

日本ではCBDやCBDオイルが身体に良いと言われ、使用者が増えているが、大麻成分(麻薬)であることへの警戒感や安全性・合法性への懸念も依然として存在する。厚生労働省は、THCの混入リスクや製品の誤表示などに対し、製造業者、輸入業者、使用者に対して注意喚起を行っている。このため、日本ではCBD製品の購入・使用にあたっては、THCが含まれていないことが明確に証明されている製品を選び、第三者機関による成分分析調査の報告書や検査証明書を製品ラベルや商品紹介欄で確認することが強く推奨されている。

6.まとめ:サントリー事件が浮き彫りにしたことと今後の展望

サントリー元会長の「事件」は、アメリカでは合法とされる微量THCを含むCBD製品が、日本では「違法な含有割合のTHC」を含むとして問題視されるという、日米法規制の大きな隔たりを明確に示した。この「事件」は、とくにCBD製品の輸入や海外での購入に関して、消費者と企業が日本の厳格な法規制を十分に認識し、細心の注意を払うことの重要性を浮き彫りにした。

2024年12月12日の改正大麻取締法の施行により、THCの残留限度値が具体的に設定され、大麻等の施用罪も適用されることになったため、日本のCBD法規制はより厳格なものとなった。これにより、消費者は、〈THCフリー〉と明記された製品を選び、第三者機関による成分分析調査の報告書を確認することが不可欠となった。

CBDは、様々な病気への作用が期待されている一方で、その治療効果の科学的根拠はまだ研究途上にあり、THCの混入や製品の誤表示、CBD自体がもたらす副作用といった安全性の課題が依然として存在する。とくに日本では、法規制の妥当性如何の問題はともかく、医療大麻の未認可やTHCゼロという極めて厳しい基準の下にあることは十分に意識する必要がある。消費者は常に最新の法規制と製品情報を確認し、何よりも法的に安全な利用を心がけることが求められるのである。(了)

【参考】

-

(J-CASTニュース)渦中の「CBD」サプリ、国内では厳格な基準で販売 新浪氏は米国で購入、厚労省「怪しい製品は控えて」

-

(ふくろう訪問クリニック)サントリー新浪剛史会長辞任:THC規制の基礎知識

-

(PIVOT NEWS)【大麻成分】THCとCBDの違い/サントリー新浪氏辞任で注目/CBD製品にもTHCは混入/法規制・医療目的使用の現状/日本で大麻合法化はあるか?【PIVOT NEWS】

-

(Congressional Research Service)The Evolution of Marijuana as a Controlled Substance and the Federal-State Policy Gap Updated April 7, 2022

-

DAVID NUTT, CANNABIS―THE NEW SCIENCE OF CANNABIS + YOUR HEALTH―, 2024

-

OSBECK & BRONMBERG, MARIJUANA LAW IN A NUTSELL (2nd Ed), 2022

-

DAVID NUTT, DRUGS WITHOUT THE HOT AIR―MAKING SENSE OF LEGAL AND ILLEGAL DRUGS, 2021

すでに登録済みの方は こちら