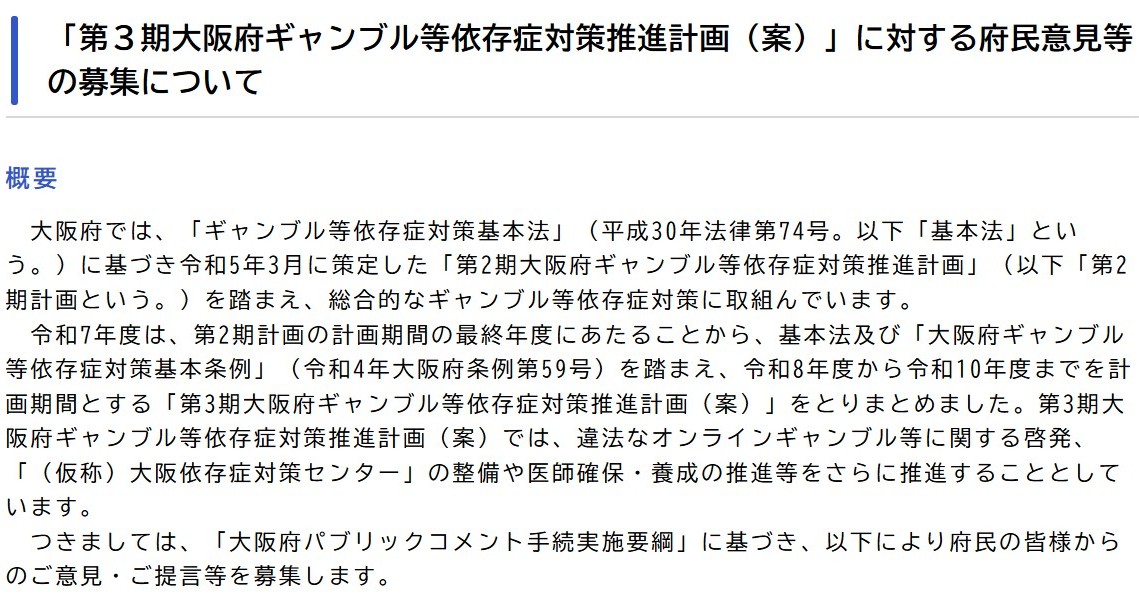

わが国における薬物政策の基本構造

日本の薬物政策の基本構造は、国際条約の忠実な履行と社会的同調圧力によって維持されてきた。「薬物を悪として排除することで社会の秩序を維持する」という道徳的統治モデルがその基本にある。しかし、薬物問題はもはや犯罪問題ではなく、貧困、孤立、精神疾患、不平等などと絡み合う社会問題である。

園田寿

2025.10.16

サポートメンバー限定