[番外編]情報統制の歴史と現代―ナチスと参政党―

とくに本年7月、神奈川新聞の記者を記者会見から排除したことが注目される。排除の理由は、「事前登録」がなかったということだったが、後になって選挙期間中の妨害行為に関与したからと説明が変わった。しかし、その妨害行為が具体的に何だったのかははっきりせず、またその後になって会見のルール自体も変わり、8月には記者会見への報道関係者の出席について「事前登録制」が導入された。氏名や所属、連絡先はもちろん、フリーランスの記者に対しては過去のニュースのURLや顔写真付きの身分証の提出まで要求している。その内容いかんによっては、取材が断られる可能性があるとしているが、その判断基準も明確ではない。

党が公表している新日本憲法の構想案には、「報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務を負う」(第16条2項)という条文や、「報道及び情報通信に関わる業務は、国営または自国の資本で行わなければならない」(同条3項)といった報道機関の資質に関する条文が含まれている。

このような参政党の動きについて思い出されるのは、かつてナチスが報道管制のために制定した「編集者法」(Schriftleitergesetz=シュリフトライターゲゼッツ)である。この法律について紹介し、それとの対比において参政党の報道に対する姿勢について考えてみたい。

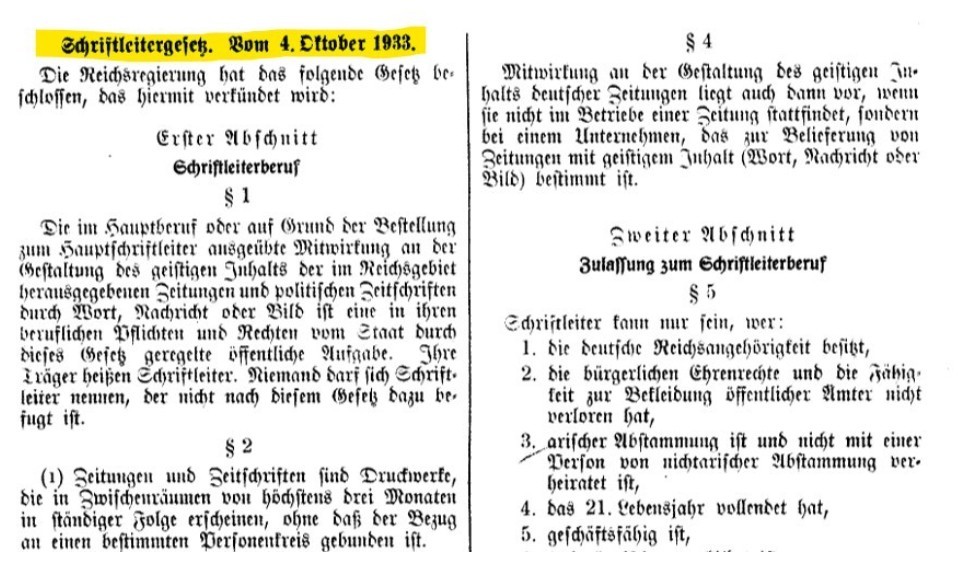

ナチスの「編集者法」

「編集者法」とは、ナチスの政権掌握直後、1933年10月4日に制定された法律である。正式名称は「Gesetz über die Presse(プレスに関する法律)」であり、その中核をなすのが「編集者」(Schriftleiter)の資格・任命条件を規定する部分だったため、この名称で呼ばれている。

なお、ドイツ語の「Redakteur」(レダクトューア)と「Schriftleiter」(シュリフトライター)は、日本語ではどちらも「編集者」と訳されることが多いが、「Schriftleiter」は一般の報道界ではほぼ使用されず、「編集者法」との関連で歴史的な文脈で使われている。

1. 制定の背景

ナチスは1933年1月の政権掌握(Machtergreifung)直後から、新聞・雑誌・放送などの報道機関を「国家社会主義的世界観」に沿って統制する政策を強力に進めた。たとえば、「国民および国家防衛のための緊急令」(1933年3月)や「職業官吏再建法」(同年4月)でユダヤ人や政敵を公職から追放し、これを報道界にも拡大したのである。その一環として、報道に関わる者の資格要件を法律で規定し、体制批判を物理的に排除する仕組みを作ったのが「編集者法」である。

2. 主な内容

(1) 編集者の資格制

新聞・雑誌の編集者は帝国宣伝省(Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda)に認可を受けて登録される必要がある。

その資格要件は、(1)「アーリア人」であること(非アーリア人と結婚した者も排除された)、(2)反ナチ思想の持ち主でないこと、(3)適切な職業的訓練と経験を有することなどであった。

(2) 職務上の義務

編集者は「民族共同体と国家への奉仕」に努め、国益を損なう報道をしてはならない。「虚偽報道」、「国家の威信を傷つける報道」、「国民の士気を害する報道」は禁止された。また、外国報道の転載は政府発表や公認機関経由に限るとされた。

(3) 組織的統制

編集者は「帝国文化院」(Reichskulturkammer)の下部組織「帝国報道会(Reichspressekammer)」の会員資格を持たねばならず、違反すれば登録を抹消される(失職)。

このようにして、事実上、報道関係者全員が国家機関の中に組み込まれた状態になった。

3. 影響

編集者法によって、新聞・雑誌は完全な国家による検閲と、そして当然ながら自己検閲体制に置かれ、政権批判は不可能になった。その結果、報道は、ゲッベルス宣伝相の方針に沿った「国民統合」と「指導者崇拝」の宣伝媒体へと変質してしまった。

また、多くのユダヤ人記者やジャーナリストが失職、亡命を余儀なくされた。このとき約1300人のジャーナリストが職を失ったといわれている。

編集者法は、現代の言論統制法の中でも、「報道従事者資格制による統制」の典型例とされている。

過去との比較から何がいえるのか

時代も状況も違うので、2つのケースを単純に比較することには慎重であるべきだが、並べてみることで見えてくるものはあるだろう。

まず、一方は全体主義国家の法律、他方は民主主義社会における一政党の方針であるから、法的拘束力や影響の深刻さは比較にならないことは当然である。そこは明確な区別が必要である。ナチスの場合は国家権力による報道の規制、ジャーナリストという職業の剥奪であり、場合によっては生命そのものへの脅威に直結していた。他方、参議院では15議席、衆議院では3議席を獲得しているものの、少数政党である参政党のケースは、あくまでもひとつの党の方針レベルであり、そこには大きな違いがある。

しかし、自分たちにとって不都合な情報や批判的な声をなんらかの仕組みを使ってコントロールしようとする点では、そこに同質のものを見て取れるのである。

その現れ方がナチスの場合は、国家権力と法律という露骨でかつ暴力的な形を取ったのに対し、参政党のケースでは、アクセス制限のルール化や独自の公正さの基準を示すといった、より間接的な形が取られているにすぎない。しかし、手段や深刻さは全く異なるとはいえ、いやしくも国政政党であるから、その基本的な考え方はマスコミを通じてつねに広く国民の眼による検証にさらされなくてはならない。民主主義の根幹は、情報の自由な流通そのものにあるのであり、報道の自由を制約ないしは萎縮させる、このような方向に向かうルールは、社会の根幹そのものを危うくするのである。

報道を取り巻く風景は、気づかないうちに少しずつ変わっていくものである。そのサインを見逃さないことが重要だと思う。(了)

【資料】

すでに登録済みの方は こちら