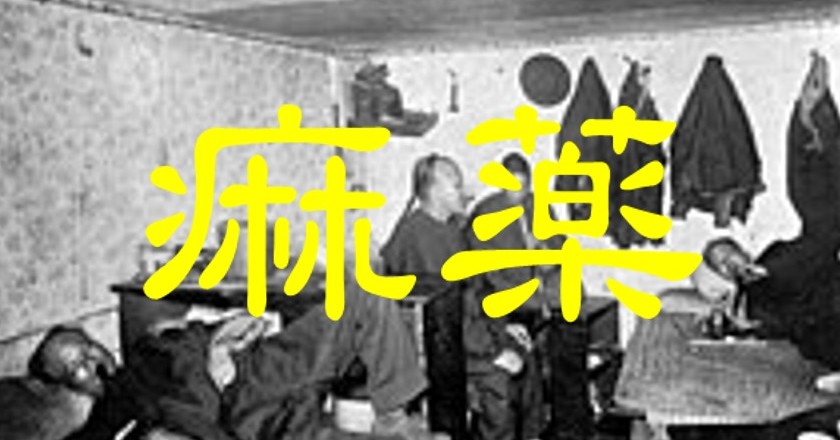

大麻は麻薬なのか?

「麻薬」という言葉

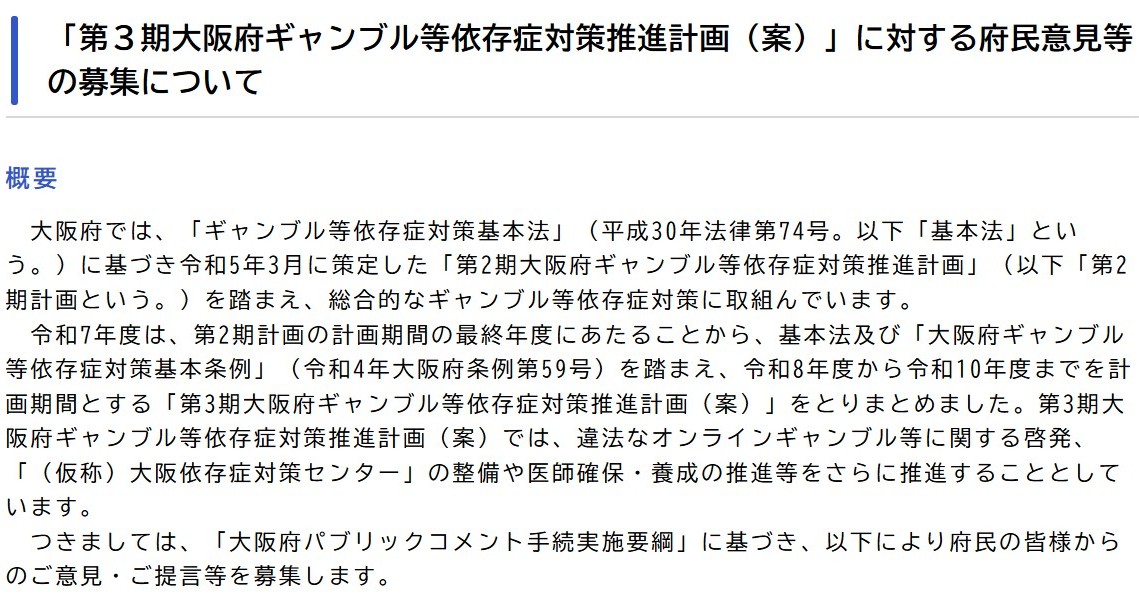

大麻取締法と麻薬及び向精神薬取締法が2023年に改正され、2024年12月12日に施行された。大麻取締法は、「大麻草の栽培の規制に関する法律」に名称が変わり、大麻草の栽培の適正を図るための法律に生まれ変わった。そして、「大麻は『麻薬』である」との理由で、大麻は麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)の取締対象とされた。

一般国民が「麻薬」という言葉ですぐに思い描くのは、アヘンやモルヒネなどの薬物のことだろう。そこには独特のたいへん恐ろしい響きがあり、必ず否定的意味をもって受け取られている。たとえば広辞苑では次のように説明されている。

「麻酔作用を持ち、常用すると習慣性となって中毒症状を起こす物質の総称。阿片・モルヒネ・コカインの類。麻酔剤として医療に使用するが、嗜好的濫用は大きな害があるので法律で規制」。

「麻薬」という言葉はギリシア語で睡眠を意味する narkos に由来し、眠気を誘発する物質およびその関連物質のことである。したがって、コカインや覚醒剤は厳密にいえば「麻薬」とは正反対の覚醒効果があり使用者が活動的になるから、「麻薬」ではない。これらを「麻薬」と呼ぶのは、コーヒーやタバコ、抹茶を「麻薬」と呼ぶくらい違和感がある。

しかしそもそも「麻薬」(narcotic)という言葉には明確な定義は存在しない。医学的には、昏睡、昏迷、または痛みに対する無感覚を誘発する物質が「麻薬」と呼ばれているようだが、当然のことながら重要なのは、そこには道徳的な否定的意味は含まれていないことである。

しかし、これが他の分野の定義と一致しているかといえばそうではない。とくに法的定義はあいまいであり、規制という観点からどこの国でも「麻薬」という言葉が処罰を拡大する方向で使われる傾向がある。

ちなみに麻向法第1条にいう「麻薬」については、次のような解説がなされている。

「一般には、微量でも著しい鎮痛作用、麻酔作用があり、反復継続して使用することにより精神的又は身体的な依存性(引続きその薬物を使わずにはいられないような状態、psychic or physical dependence) を生じさせやすく、その使用を中止した湯合にいわゆる禁断症状を呈することの多い薬物をいうもの」。

なお、依存という場合は、身体的なものと心理的なものとが理解されている。身体的依存とは、たとえば発汗とか手の震えなどの身体症状であるが、大麻の場合はこれがきわめて軽い。また心理的的依存は、 大麻の使用を止めようとする努力を複雑にする、大麻使用に関する持続的で侵入的な考え(渇望)が生じる状態のことである。しかし、これも大麻の場合は重くはない。大麻の常用で実刑になった受刑者が、出所後、「タバコが吸えなかったことが一番辛かった」と述べたというジョークのような話がある。

にもかかわらず厚労省の資料では、単に「大麻等を麻向法における『麻薬』と位置づけることで、大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とする。」(太字は筆者)とだけ書かれており、大麻をなぜ「麻薬」と呼ぶべきなのかについて、はっきりとした説明はなされてはいない。大麻が「麻薬」であるのは自明であるかのような前提で改正が進められた。

麻薬に関する単一条約

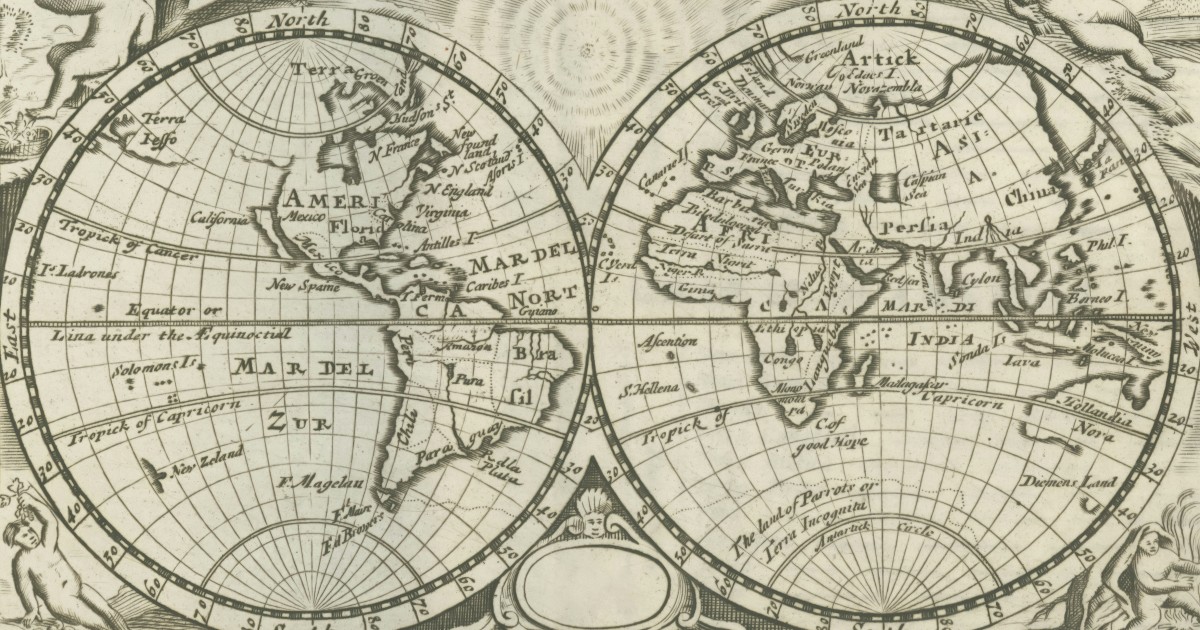

国連の薬物規制条約では、大麻を正式に「麻薬」に分類したのは、1961年の麻薬に関する単一条約](以下、単一条約)である。

しかし当時なんらの科学的根拠もなく、政治的理由で大麻が「麻薬」に分類された。重要なのは、この条約の起草が、復興、脱植民地化、そしてアメリカが世界の覇権国家として台頭してきた時期に行われたことである。その裏には、当時国内に深刻な若者のマリファナ問題を抱えていたアメリカの強い影響があったといわれている(大麻は既存の社会制度や価値観に対する抵抗の象徴だった)。

単一条約は、国際的な薬物禁止の歴史における画期的な出来事であった。単一条約は、1911年のハーグ国際会議以降に導入された9つの薬物取締りに関する多国間条約をまとめてすべて成文化し、麻薬原料植物の栽培にまで規制を拡大した。すなわち、アヘンやモルヒネ、ヘロインなどの植物由来の製品のみならず、メタドンなどの合成麻薬、そして大麻、コカ、コカインも「麻薬」に分類されたのである。そして重要なのは、この分類は科学的な分類にもとづくものではなかったことである。

条約の成立を主導したアメリカは、薬物と薬物市場の根絶のために、不寛容主義・懲罰主義を掲げて積極的な阻止、抑止、処罰へと国際システムを規制から処罰へと再構築した。国際社会は、非医薬品薬物とその前駆物質の生産、使用、取引をこの地球上から根絶することに合意し、日本もその例にもれず、大麻事犯を重大犯罪だとみなし、摘発と処罰を強めてきた。

大麻とヘロインの科学的違い

社会には、流通や使用について、文化的承認を得て社会がほとんど気にする必要のない薬物から、刑罰によって厳しく取り締まられる薬物まで、薬物はさまざまなカテゴリーに分類されている。これらを私たちの頭の中で分けているのはそれらの科学的、医学的根拠ではなく、実はそれらの法的地位である。

大麻にはかなり独特な心因的作用があるため、これを「麻薬」に分類するかは微妙な問題である。覚醒でもなく、抑うつでもない。過剰に摂取した場合は幻覚的な作用があるが、ほとんどの使用者はLSDのように幻覚効果を得ることを目的として使用するわけではない。大麻の有効成分であるカンナビノイドは、これらの他の種類の薬物とは異なる方法で神経受容体と相互作用し、複雑な効果を発揮するのである。したがって、科学的にも「麻薬」とは別のカテゴリーに属すると理解した方がよいだろうといわれている。

さらに、大麻についてはその過剰摂取による死亡例は知られていないし、依存症のリスクも比較的低い(常用者のうちの約10%)。他方、ヘロインは、大量に摂取した場合、命の危険があり、依存症になるリスクも大麻より高く、20数%あるといわれている。

つまり、科学的には大麻とヘロインの危険度はまったく異なるのだが、上記の単一条約では、大麻はヘロインと同等であるかのように国際的にもっとも厳しい管理カテゴリーに位置づけられた。そしてその分類が不合理だと思う国も最近は増えてきているが、多くの国は、条約の内容を忠実に自国の国内法に反映させているのである。国によっては、大麻事犯に重罰(ときには死刑)をもってのぞむところもある。日本も上記のように重罰化を進めている。

薬物に対する恐怖

焦点距離の長いレンズで過去の歴史を眺めた場合、最初は異質なものとみなされ、為政者が怖れを抱いて犯罪化した薬物も、やがて文化に同化し、合法化されていくことが多い。コーヒーは最初は拒絶され、やがて受け入れられていった。タバコも最初厳しく禁止され、やがて受け入れられるようになったが、その害が認知されており、将来再び非合法化される可能性もある。

「麻薬」という言葉を拡張的に使用し、懲罰的態度を強化しようとする考えには、規制が緩めば国が堕落するのではないかという薬物に対する恐怖があるだろう。かつての中国におけるアヘン禍に対する、歴史的なトラウマだといってよい。したがって規制が緩めば、誰もが薬物を試し、その多くが依存症になるだろうという恐怖がある。しかし、すでに大麻を合法化した国ではそのような事態になっていないことを私たちは知っている。また合法化した国では、薬物を使用するほとんどの人々は、家でリラックスするために大麻を吸ったりしていることも知っている。

2018年に大麻を合法化したカナダは、国として崩壊したのだろうか。アメリカやドイツ、その他のヨーロッパ諸国では大麻規制が緩和される傾向があり、大麻の非犯罪化あるいは非刑罰化が進んでいるが、それらの国々は自滅への道を進んでいるのだろうか。

大麻の危険性についての国際的認識が変わった

(1) 1961年の分類

麻薬単一条約では、規制対象の薬物を スケジュール (Schedule) というカテゴリに分け、規制の厳しさが段階的に決定された。

大麻は、(a) 医療用途が限定的であるため、もっとも厳格な管理が必要とされる薬物(モルヒネ、コカインなど)と同じスケジュールⅠと、(b) 医療的価値がほぼ認められず、乱用の危険性がもっとも高いとされる薬物(ヘロインなど)の分類であるスケジュールⅣの両方に分類されていた。

(2) 2020年のスケジュール変更

ところが2020年に、国連の麻薬委員会(CND: Commission on Narcotic Drugs)が、スケジュールⅣからの削除を決定した。この決定は、大麻の医療的価値を認めた世界保健機関(WHO)の勧告に基づくものであった。

(3) スケジュール変更の意味

このスケジュール変更は、大麻の医療的価値を認めたことによるもので、今回の変更によって今後は大麻由来の医薬品の研究・開発がいっそう進むだろう。しかし、大麻の法的地位は、スケジュールⅠからの削除を求める意見はあったものの、依然としてスケジュールⅠに留まっている。つまり、国際条約上はあくまでも厳格な規制が必要な薬物とされていることには変わりはない。

ただし、条約は大麻の自己使用(および自己使用のための所持)については、各国に解釈の余地を認めており、この変更によってカナダやウルグアイ(2013年)のように、今後嗜好用大麻を合法化ないしは非刑罰化する国が増加することが予想される。(了)

すでに登録済みの方は こちら