「被害者のない犯罪」と薬物政策

1.はじめに

「被害者のない犯罪」という概念は、刑法学や刑事政策学、犯罪社会学などにおいて長く論じられてきたテーマである。それは、加害された第三者という意味での「被害者」が明確に存在しないような行為を、国家がどのような根拠から処罰できるのかという問いであり、刑罰権の限界に関わる規範的な議論である。

たとえば殺人や強盗などの典型的な犯罪では明確な被害者が存在し、その処罰の根底には「目には目を歯には歯を」という意味での道義的な応報の原理が存在する。しかし、薬物の自己使用や賭博、堕胎、同性愛といったような行為は、直接他者に危害を与えるものではないにもかかわらず、したがって道義的な応報という要素が存在しないにもかかわらず、歴史的にはこれらが「逸脱行為」とされ、しばしば刑罰の対象とされてきたのである。

このような事実は、法というものが単に実害を防ぐ社会的な仕組みにとどまらず、社会的な価値や道徳を反映し、それらを強力に維持する規範的な装置としても機能してきたことを示している。

2.「被害者のない犯罪」論の系譜

「被害者のない犯罪」論の理論的基礎のひとつは、ジョン・スチュアート・ミルが『自由論』(1859)で展開した「他者危害原則」である。ミルは、国家が刑罰として個人の自由を制限しうるのは他者に危害を与える場合に限られ、みずからにのみ悪影響を及ぼす行為は、それがいかに愚かであっても処罰すべきではないとした。その典型例が薬物使用である。嗜好として薬物を摂取する行為は、個人の自己決定権に属し、(害と罰は釣り合わなければならないという)「比例原則」に基づく刑罰の正当性を欠くと主張したのである。

これに対し、社会学的な逸脱理論は、行為の逸脱性の評価は行為自体に内在するものによるのではなく、社会的に付与されるラベルにすぎないことを強調する(ラベリング理論)。ハワード・ベッカーは、逸脱とは人びとの日々の暮らしで生じる関わり合い(社会的相互作用)の中で生み出される概念であり、社会倫理的な規範(約束事)の執行こそが人を「逸脱者」にするのだと説いた。

このような視点から見れば、薬物の自己使用を「犯罪」とするか否かは、社会がどのような価値観を法制度の中に組み込むかに関わっており、必ずしも自然的・普遍的に定まるものではないということになる。つまり、「被害者のない犯罪」という概念は、社会が法と道徳の境界をどのように線引きしていたかを映し出すものだということになる。

このように、薬物の自己使用をめぐる議論には大きく二つの立場がある。ひとつは、薬物の自己使用は自己決定権の範囲に含まれる嗜好的行為であり、刑罰の対象とすべきではないとする非犯罪化論である。この立場からは、世の中には危険な娯楽行為(たとえば激しい格闘技やロッククライミングなど)が許容されている以上、薬物のみを例外的に禁止する理由はないとされる。

また、薬物の自己使用が直接他者の権利を侵害することはなく、依存症であっても自律性が完全に失われ、刑事責任じたいを全面的に否定することはできないという立場からは、刑事罰による規制は「比例原則」に反するとされる。

3.パターナリズムからの反論

他方、薬物の自己使用を「被害者のない犯罪」とは認めない支配的な立場もある(犯罪化論)。その最大の根拠はパターナリズムであり、国家は国民を自己破壊的行為から守る責務を持つという。

さらに、薬物の自己使用は家庭崩壊、労働生産性の低下、HIVや肝炎などの感染症の拡大、その結果の医療費増大といった社会的な損害をもたらすことも指摘されている。

薬物の禁止政策が闇市場や暴力などを助長する側面は否定できないが、それは薬物を禁止するための社会的コストの一部だという位置づけである。

わが国ではとくに娯楽的な薬物使用は「不道徳だ」とする価値観が依然として強く、かれらを処罰するのは、かれらを薬物から保護するためであり、これは社会としての義務であり、正当な規制の根拠だとされてきた。なお、アルコールやタバコを使用した未成年者は保護の対象として処罰は避けられているが、薬物を使用した未成年者は犯罪者とされている。

結局、薬物政策をめぐるこの対立は、自己決定権と公共の福祉の優先順位をいかに定めるかという規範的選択の問題に帰着するが、現実には、薬物の自己使用に対しては強い社会病理学的イメージとスティグマが結びついている。薬物使用者は怠惰で暴力的だといった負のステレオタイプで描かれ、社会の周縁に追いやられる傾向が強い。とくにわが国では、薬物問題を道徳的次元でとらえる傾向が強く、薬物を使う者は「道徳的失格者」とみなされ、懲罰こそが重要であり、治療や福祉を考慮するとしても、罰することがそのきっかけになると主張されるのである。

1980年代以降の「ダメ。ゼッタイ。」や「覚せい剤やめますか? それとも人間やめますか?」のキャンペーン、薬物犯罪をセンセーショナルに報道してきたメディアなどは、社会的恐怖を増幅させ、懲罰主義的政策を強めてきたのである。その結果、依存症患者はますます強いスティグマにさらされ、社会復帰が困難になるという悪循環が生じている。ここには、薬物政策がむしろ社会病理を強化するという逆説的な構造が表れているのである。

4.その他の「被害者のない犯罪」

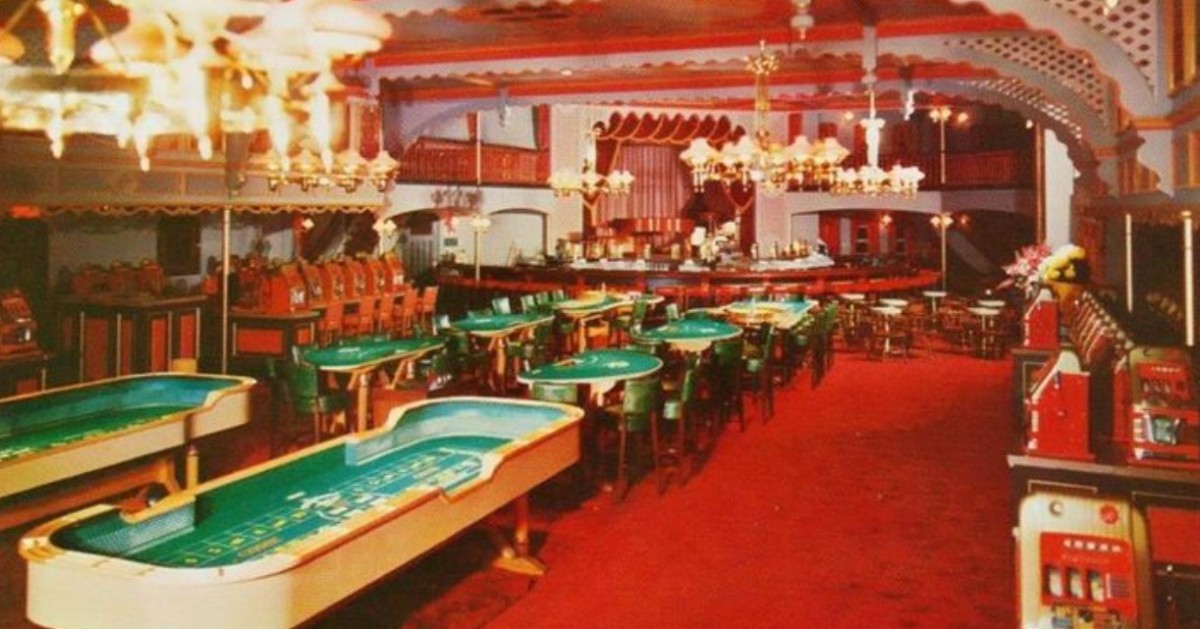

薬物問題以外の事例としては、堕胎や同性愛、賭博といった行為が「被害者のない犯罪」として議論されてきた。堕胎は女性の身体的自己決定権の核心に関わり、違法化は女性に絶望的な経験を強いる。刑事罰による規制は現実的にも倫理的にも正当化が困難であると。また、同性愛の禁止は差別を助長するにすぎない。賭博は、わが国では勤労道徳や家庭秩序の崩壊を理由に処罰されてきたが、いわゆる公営ギャンブルやパチンコなどのギャンブルの機会が国民に広く提供されている現実に照らせば、その犯罪性は説得力を欠く。むしろ禁止が裏社会の資金源を生み、警察による過剰な取締りや人権侵害を誘発することが問題とされている。

さらに犯罪ではないが、肥満や不健康な生活習慣も自己責任論の下でスティグマ化される傾向すらある。過剰なパターナリズムの介入は、公衆衛生政策の行き過ぎを招き、個人の自由を不当に制約する危険を伴う。

5.まとめ

「被害者のない犯罪」論は、単なる学説上の抽象的な議論ではなく、社会がどのような価値を優先し、法と道徳の境界をどこに引くかという規範的選択を迫る問いなのである。確かに、議論の俎上に上がっている犯罪に本当に「被害者」はいないといえるのか、あるいは明確な線引きが可能なのかなどについては議論の余地はあるものの、明確な他者侵害性を欠く行為が処罰されてきたのは事実であり、その点の議論を深めたのは「被害者のない犯罪」論の功績である。「被害者のない犯罪」とは、見方を変えれば「加害者のない犯罪」なのでもある。

薬物政策に関して言えば、2001年にすべての薬物自己使用を非犯罪化したポルトガルや、2018年に成人の娯楽用大麻を合法化したカナダのような事例は、法と道徳、自由と公共の調和を模索する試みとして注目されるのである。(了)

【参考文献】

-

ハワード・S・ベッカー(村上直之訳)『完訳アウトサイダーズ』現代人文社、2019年

-

ジョン・スチュアート・ミル(斉藤悦則訳)『自由論』光文社、2012年

-

エドウィン・M・シャー(畠中宗一・畠中郁子訳)『被害者なき犯罪』新泉者、1981年

-

吉岡一男「被害者無き犯罪」(吉岡一男『刑事政策の基本問題』所収)成文堂、1990年

-

吉岡一男「被害者のない犯罪」(吉岡一男『日本における犯罪現象』所収)成文堂、2006年

すでに登録済みの方は こちら