アルコールはなぜ合法なのか

はじめに

アルコールは、「薬物の中で最も有害である」といわれることがある。しかしそれにもかかわらず、アルコールは、コーヒー(カフェイン)やタバコ(ニコチン)と並び、社会的に許容されている娯楽目的の薬物である。この公衆衛生上のリスクと法的地位の乖離は、単なる薬物政策の是非に留まらず、社会的な規範、歴史的経験、そして刑罰の正当性に関する、複雑な問題の核心を突くものである。

毒性と合法性のこのパラドックスは、われわれをアルコールの法的地位をめぐる歴史的、道徳的、そして規範的な考察に誘うのである

1. 選択的禁止の構造と文化の重み

アルコールが合法的な地位を享受している根本的な理由は、それが物質の毒性や依存性といった科学的データによる判断に基づいてなされたのではなく、文化的普及、経済的利益、そして政治的実行可能性という、極めて実利的な要素によって決定づけられたからである。

よく引用される海外の研究においては、アルコールやタバコが、大麻やその他の規制薬物と比較して、相対的に高い社会的有害性や健康リスクをもたらすということが指摘されている。それにもかかわらず、アルコールやタバコといった合法薬物と、大麻、コカイン、ヘロインといった規制薬物の間で、法律の対応が大きく異なるのは、そこに科学的な根拠以外の要素が入り込んでいるからである。

アルコールやタバコを使用しただけで罰するべきだという意見は、今の社会においてはほとんど存在しない。これは、アルコールやタバコには、他の規制薬物と比較して、はるかに大規模で組織化された支持層が存在し、その文化的な根が極めて深いためである。特に食事や社交、祝祭といった人類の活動と何世紀にもわたり密接に結びついてきたアルコールは、単なる化学物質ではなく、まさに社会的な潤滑油であり、歴史的文化的な遺産なのである。

さらに、この選択的禁止の構造を維持しているのは、巨大な経済的利益である。酒類販売から得られる税収は、国家や地方自治体にとって看過できない重要な財源であり、関連産業が生み出す雇用と経済活動の規模は膨大である。禁止措置は、これらの経済的利益を一掃し、国家の財政基盤を揺るがすことを意味する。そのためにアルコールに対する非懲罰的な対応は、公衆衛生上の懸念を超えて、経済的実利と文化的受容の重みに屈した政治的決定の帰結ということができるのである。

2. 刑罰の道義性:使用の罪と危害の罪の峻別

薬物政策の評価、特に特定の薬物(この場合はアルコール)の合法性を論じる際には、「薬物を使用した(アルコールを飲んだ)だけで罰せられるべきなのか?」という、刑罰の正当性に関する基本的な問いに立ち返ることが重要である。

刑罰は、他者の権利を侵害し、被害者に深刻な危害を加える行為に対してのみ正当化されるべきである(他害原理)。これは、刑法の本質である「正義」と「応報」の概念に基づいている。この原則に照らすならば、問題は、薬物使用という行為自体が他者の権利を侵害するかどうかである。

もちろん、アルコールにまつわる悲劇的な話は枚挙に暇がない。飲酒運転による事故や酒乱による家庭内暴力といった事例も無数に存在する。しかし、これらの事例は、アルコールの使用(飲酒)自体ではなく、酩酊状態で行われた危害を加える行為に対して刑罰を加える必要性を肯定しているのである。

われわれの身近にいる大酒飲みが全員アルコール依存症やホームレスになるわけではない。このようなわれわれの経験的現実を無視して、少数の悲劇的な逸話を一般化して社会政策を立てることは、不当な過剰規制を招くおそれがある。

もし、アルコールの使用が個人的な健康を害する点で不道徳だとしても、法律は不道徳を罰するために作られているわけではない。世の中には不道徳な振る舞いは無数にあるが、それらは原則として違法だとする発想は、自由な社会の根幹を脅かすのである。飲酒のような行為を罰することは、個人の自由への不当な介入であり、刑法の本来の目的から逸脱する。アルコールが合法であるという事実は、「使用の罪」と「危害の罪」を峻別する道義的な原則が、われわれの社会的ルール(規範)の根底に根強く存在していることを示唆している。

3. 歴史の裁定:アメリカ禁酒法の壮大な失敗

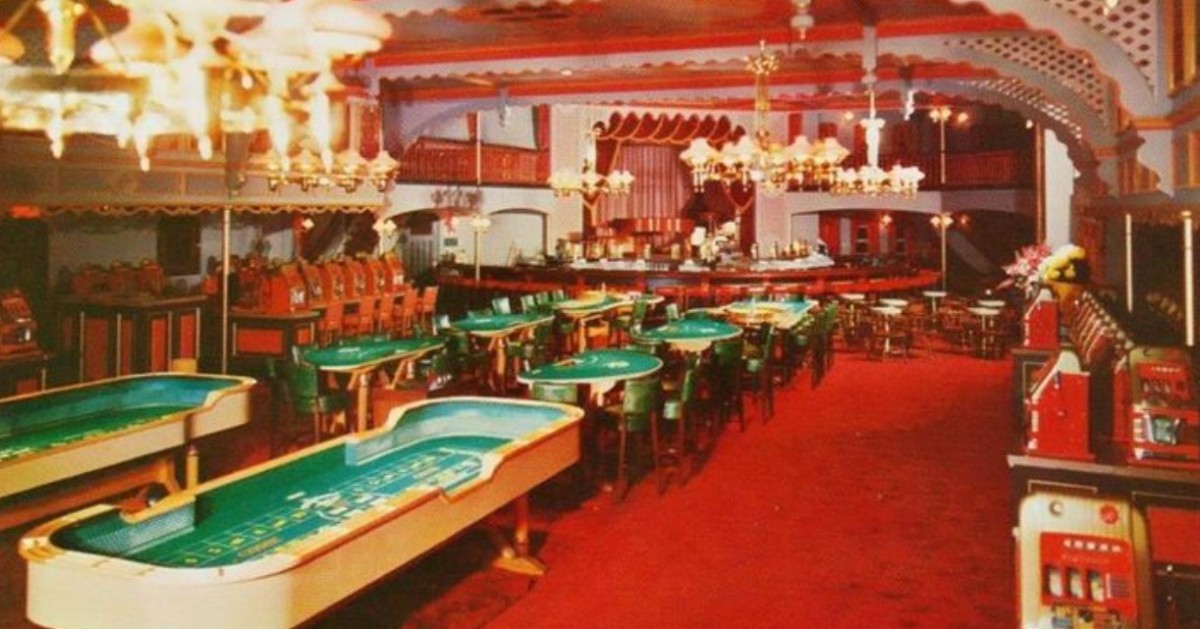

アルコールが合法であることの決定的な要因の一つは、その禁止が歴史的な失敗に終わったからである。それは、アメリカの禁酒法時代(1920年〜1933年)の教訓である。この歴史的経験は、感情的な反応に基づく懲罰的な政策がいかに非生産的で破壊的であるかを身をもって今に伝えている。

禁酒法時代、アルコールの製造と流通は、品質管理や公衆衛生への配慮を欠いた犯罪組織、特にマフィアの支配下に置かれた。彼らの頭には金銭的利益しかなく、粗悪な密造酒や時には工業用アルコールを混入した危険な酒を闇で売り、多くの人びとが命を落としたり、失明したりする悲劇的な結果を招いた。

このことは、どのようなものであれ物質の需要が存在する限り、全面的な厳しい禁止措置は市場を消滅させるのではなく、それを地下市場に潜らせ、より危険なものにするという法則(禁止の鉄則=Iron law of prohibition)を証明したのである。

-

たとえば高級ワインと低級ワインとを比べると、保管や輸送にかかる費用についてはほとんど差がない。したがって遠隔地であればあるほど高級ワインを販売した方が単位あたりの収益は増加する。薬物やアルコールも、それらが禁止されると、保管場所や輸送費の点から、より濃縮された強力な形態で値段の高いものが闇市場に出回る。禁酒法の時代には、ビールやワインの消費量が減少し、ウイスキーやブランデーの消費量が増加した。また、ベトナム戦争のときも、アメリカが軍隊内のマリファナを厳しく取り締まったところ、ヘロインが流行した。さらに今アメリカで深刻なオピオイドの乱用(オピオイド危機)も、この「禁止の鉄則」で説明可能である。

また、禁酒法は社会に多大な悪影響ももたらした。犯罪組織は巨額の資金と権力を手に入れ、アル・カポネのようなギャングスターが公然と勢力を振るった。警察や政治家は汚職に巻き込まれ、法執行機関の権威は地に落ちた。暴力犯罪も増加した。結局、禁酒法は、公衆衛生やモラルの改善という当初の目的を達成するどころか、犯罪組織の温床となり、社会の秩序と道徳を破壊したのであった。

この壮大な失敗の教訓は、国家がアルコールの供給を規制された形で担えば、その品質管理を可能にし、消費者を保護し、税収を生み出すということを証明したのであった。当時のルーズベルト大統領が禁酒法の廃止を決断した背景には、この実利主義、すなわち増大する犯罪を抑え、世界恐慌下で必要とされた税収を確保するという現実的な判断もあったのである。つまり、禁酒法の廃止は、単なる法律の改正ではなく、感情的な道徳論から現実的な実利主義への、国家政策的な回帰を意味したのである。

4. 合法性を支える「利益」と社会規範の働き

さらに、アルコールが違法薬物と異なる扱いを受ける理由として、それがもたらす非医学的なメリットの認識と、社会的な規範の存在が挙げられる。

多くの人々は、アルコールに味覚的な喜び、ビールが喉の渇きを癒す効果、そしてさまざまな会合における社交性を高める効果といった多様なメリットを見出している。社交の場で緊張を和らげ、会話を弾ませる社会的潤滑油としての役割は、アルコールの文化的受容を深める上で決定的な要因である。

このようなメリットが、アルコールの使用を、単なる健康へのリスクとしてだけでなく、生活の質を高める要素として位置づけている。

さらにアルコールについては、その無秩序な使用を規制する社会的なルール(規範)が発達しているということも指摘することができる。アルコールは、摂取量をコントロールすることによって酩酊することなく使用しやすい薬物であり、その使用には時間、場所、状況に応じた暗黙のルールが存在する。例えば週末の仲間との食事での飲酒は広く許容されても、勤務時間中の飲酒は反則と見なされ、強い非難の対象となる。この規範的な抑制力は、多くの人々に自己規制を働きかけ、破滅的な乱用を避ける上で重要な役割を果たしている。

この規範は、例えば覚醒剤のように使用者の社会的生命を根こそぎ破壊する薬物とは異なり、アルコールの使用を社会の枠組み内に留める効果をもっている。この規範の力により、われわれは個人の自己責任と集団的な規範の力に、ある程度の信頼を置くことができるのである。これは、アルコールが他の薬物よりも、「管理可能なリスク」として社会に受け入れられている大きな理由の一つである。

5. 医療用と娯楽用の境界線の曖昧さと政策への示唆

しかしながら、このようなアルコールの合法的な例外化は、薬物政策の根幹にある二分法の限界を露呈させる。神経受容体に作用する化学物質が、アルコールと同様に非医学的な利益をもたらすのであれば、なぜ他の化学物質にはメリットが認められないのだろうか。

アルコールが乱用のおそれのある薬物であるにもかかわらず、合法的な例外とされている状況は、違法薬物との間の線引きが恣意的であり、既存の政策が依拠してきた医療用と嗜好用という区別が、合理的な検証に耐えることができないほど曖昧であるということを示している。

この選択的禁止の構造は、現代の薬物政策全体に対する疑問符として機能する。なぜアルコールは合法で、他に違法な薬物が存在するのかという問いは、最終的に、「誰を罰するか」という道徳的な問いと、「どのようにして問題を最も実効的に管理するか」という実利的な問いに帰着する。アルコールの合法性は、懲罰的アプローチの限界を最も雄弁に物語るテーマであり、今後、より合理的で人道的な薬物政策を模索する上で、われわれが避けて通ることのできない問題なのである。

薬物使用に関する政策の評価は、薬物を使用した人を罰する正当な理由があるのかという、道義的な基本原則から始めるべきである。この原則に立ち返るならば、他者に危害を加えない限り、個人の選択としての飲酒を罰則の対象とすることは不当であるという結論に至る。アルコールの合法化は、その禁止が失敗に終わり、文化的に受け入れられている現状を変更し、飲酒者を処罰することが正当化されるだけの道徳的・実証的根拠を欠いているためなのである。

結論:合法性は自由と規制の妥協点

アルコールが現代社会において合法的な地位を保っている背景には、単なる物質の特性に留まらない、歴史的経緯、文化的受容、道義的原則、そして政策的な実利主義が複雑に絡み合っている。それは、次の三つの要因の不可避的な帰結である。

-

歴史的実利

アメリカ禁酒法という、懲罰的アプローチがもたらす悲劇と非生産性を身をもって体験した歴史的教訓。この経験は、需要のある物質を禁止することは、社会全体に甚大な損害を与えることを教えた。

-

道義的原則

他者に危害を加えない「使用」という行為自体を罰することの、刑罰論上の不当性。法律は不道徳を罰するのではなく、危害から市民を守るために存在する。

-

文化的受容

数世紀にわたる文化的な普及により形成された、大規模な支持層と、自己規制を促す社会規範の存在。これらの事情が、アルコールの使用を「管理可能なリスク」として社会に受け入れさせた。

アルコールの合法性は、これらの要因が交差する、自由と規制の妥協点である。それは、社会が望ましくない結果(乱用)を完全に排除することができないことを認識し、その代わりに、最小限の悪影響で最大限の利益(税収、秩序、文化的満足)を確保しようとする、実利的な選択の結果なのである(「薬物なき世界の幻想」)。

重要なのは、この選択的禁止の構造が、現代の薬物政策に対する疑問符として機能する点である。アルコールは合法で、他に違法とされている薬物が存在するのかという問いは、最終的に、「誰を罰するか」という道徳的な問いと、「どのようにして問題を最も実効的に管理するか」という実利的な問いに帰着する。アルコールの合法性は、懲罰的アプローチの限界を最も雄弁に物語る証拠であり、今後、より合理的で人道的な薬物政策を模索する上で、われわれが避けて通ることのできないテーマなのである。(了)

すでに登録済みの方は こちら